無農薬の自然栽培では、雑草をどう管理するべきか悩むことが多いですよね。

「除草剤を使わずに雑草を抑える方法が知りたい」「無農薬でも畑を豊かに保つコツは?」そんな疑問を持つ方も多いでしょう。

本記事では、無農薬栽培での雑草管理の基本や、自然の力を活かした方法を詳しく解説。

草を活かす「草生栽培」や「草マルチ」、雑草を抑える土作りのコツを学べます。

無農薬でも雑草と共存しながら、健やかな作物を育てる方法を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください!

自然栽培における雑草との向き合い方

自然栽培では除草剤を使わないため、雑草との関係をどのように築くかが大切なポイントになります。「雑草=邪魔な存在」と考えがちですが、実は農地や環境にとって多くのメリットをもたらす存在でもあります。本記事では、自然栽培における雑草の役割と、除草剤を使わないことで得られる利点について詳しく解説します。

雑草は本当に敵?自然栽培での考え方

一般的な農業では、雑草は作物の生育を邪魔する存在とみなされます。しかし、自然栽培では必ずしも「敵」として排除する必要はありません。雑草には以下のような重要な役割があるのです。

- 土壌の保護:雑草は地面を覆うことで乾燥や浸食を防ぎ、土壌の保水力を高めます。

- 栄養の循環:枯れた雑草が土に還ることで、微生物のエサとなり、土壌の栄養バランスを整えます。

- 生物の多様性を支える:雑草が生えることで、昆虫や小動物の生息環境が整い、結果として害虫の天敵も増えます。

例えば、シロツメクサやクローバーなどの雑草は、根に共生する菌の働きによって土壌中の窒素を固定し、作物にとって自然な肥料となります。また、雑草が適度に生えていると、土がふかふかになり、作物の根がしっかりと張れるようになります。

つまり、雑草はただの邪魔者ではなく、畑の土壌環境を豊かにする役割を担っているのです。完全に取り除くのではなく、バランスを考えた管理が重要です。

除草剤を使わないことで得られるメリット

自然栽培では、化学的な除草剤を使用しないため、いくつかの大きなメリットがあります。

1. 健康的で安全な作物が育つ

除草剤を使うと、作物がその成分を吸収する可能性があり、食べる人の健康に影響を及ぼすこともあります。特に、家庭菜園や自家消費を目的とする場合、安心して食べられる作物を育てるためには、除草剤を使わない方が望ましいでしょう。

2. 土壌の生命力が向上する

除草剤は雑草だけでなく、土の中の微生物やミミズなどの生き物にも影響を与えます。これらの生き物は、土を柔らかくし、栄養の循環を助ける重要な存在です。除草剤を使わないことで、土壌の自然な力を引き出し、健全な農地を維持できます。

3. 環境への負担を軽減できる

除草剤を使用すると、雨などで成分が流れ出し、川や地下水を汚染するリスクがあります。一方、自然栽培ではこうした問題を回避でき、持続可能な農業を実現しやすくなります。

まとめ

雑草は、自然栽培において必ずしも排除すべき存在ではありません。むしろ、土壌の保護や生態系の維持に貢献する大切な役割を持っています。無理に除草剤を使わず、雑草の特性を活かしながら管理することで、より自然に近い豊かな農地を育てることができるでしょう。

次回の記事では、雑草を活かした具体的な管理方法について詳しく解説します!

草を活かす!自然栽培ならではの雑草管理法

自然栽培では、雑草を単に「取り除く」ものではなく、農地の環境を良くする資源として活用することが大切です。適切に管理すれば、雑草は土壌の保護や作物の成長を助ける役割を果たします。ここでは、草を活かす代表的な管理方法を3つ紹介します。

刈らずに活かす「草生栽培」とは?

「草生栽培(そうせいさいばい)」とは、畑や果樹園の地表に雑草を生やしたままにする栽培方法です。一般的な農法では雑草をこまめに刈り取りますが、自然栽培ではこれをあえて活かします。

草生栽培のメリット

- 土壌の乾燥を防ぐ

草が地表を覆うことで、強い日差しから土を守り、水分の蒸発を抑える効果があります。これにより、乾燥しやすい畑でも作物が育ちやすくなります。 - 生態系を豊かにする

雑草が生えていることで、昆虫や微生物が増え、土の中の栄養循環が活発になります。結果として、肥料に頼らなくても健康な土壌が作られます。 - 雑草が他の雑草を抑える

強く根を張る雑草が生えていると、新たな雑草の発芽を防ぐ効果もあります。これにより、過度な雑草管理をせずともバランスの取れた環境を維持できます。

雑草を抑える「草マルチ」の活用法

「草マルチ」とは、刈った雑草をそのまま畑の表面に敷き詰める方法です。この方法は、自然栽培において非常に有効な雑草管理手段のひとつです。

草マルチの効果

- 雑草の発芽を抑える

土の表面を草で覆うことで、太陽の光が地面に届かず、新しい雑草の種が発芽しにくくなります。 - 土壌の養分を増やす

敷いた草は徐々に分解され、土の中に有機物として吸収されるため、肥料を使わなくても作物の成長を助けることができます。 - 土壌の温度を調整する

夏は地表の温度上昇を抑え、冬は寒さから守る効果があり、作物の成長に適した環境を維持できます。

自然のサイクルを活かした管理方法として、草マルチはとても実践しやすく、初心者にもおすすめです。

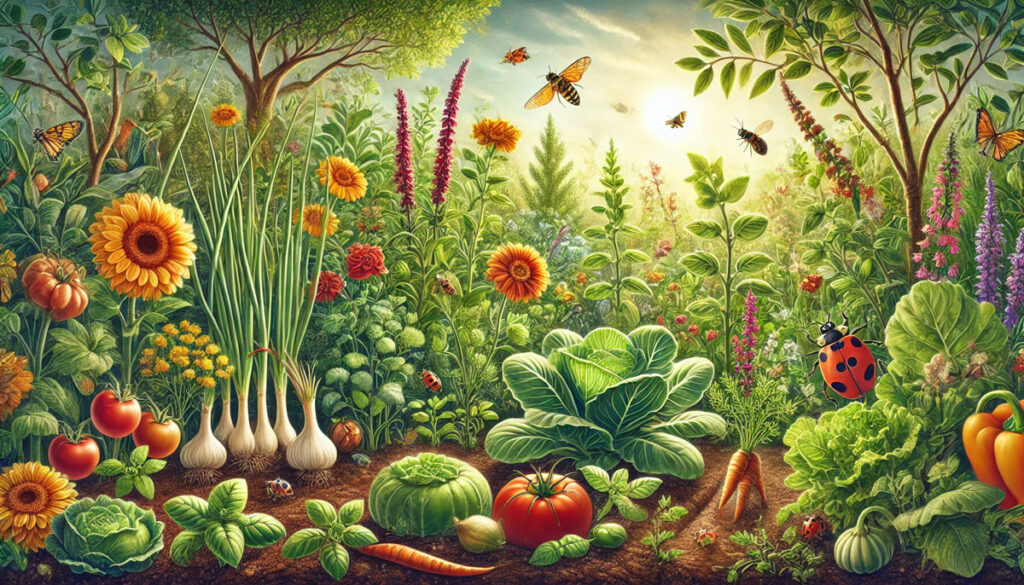

共生する植物を選ぶ「コンパニオンプランツ」

コンパニオンプランツとは、相性の良い植物を一緒に育てることで、お互いの成長を助ける栽培方法です。雑草のコントロールにも役立ち、自然栽培に適した方法として注目されています。

コンパニオンプランツの活用例

- 背の高い作物と低い草を組み合わせる

例えば、トウモロコシの根元にクローバーを植えると、クローバーが地表を覆って雑草の発生を抑えつつ、トウモロコシには影響を与えません。 - 虫を遠ざける植物を利用する

マリーゴールドやバジルは害虫を遠ざける効果があり、作物の健康を守ります。 - 土の栄養バランスを整える

マメ科の植物(ソラマメ、エンドウなど)は土壌中の窒素を増やす性質があり、他の作物の生育を助けます。

このように、コンパニオンプランツを上手に活用すれば、雑草を管理しつつ、自然な形で作物の成長を促すことができます。

まとめ

雑草を完全に取り除くのではなく、草の持つ力を活かすことで、自然に優しい農地を作ることができるのが自然栽培の魅力です。

- 草生栽培で自然の生態系を活かし、土壌の健康を守る

- 草マルチで雑草を抑えつつ、肥料効果を得る

- コンパニオンプランツで相性の良い植物を組み合わせ、雑草管理を工夫する

こうした方法を取り入れることで、農薬や除草剤に頼らずとも、バランスの取れた農地を作ることができます。雑草を敵とせず、味方につけることで、より豊かな自然栽培を実践してみませんか?

自然栽培で雑草をコントロールするコツ

自然栽培では除草剤を使わず、雑草と共存しながら管理することが基本です。しかし、雑草が増えすぎると作物の生育を妨げることもあります。そこで、適切な方法で雑草をコントロールすることが大切です。本記事では、自然栽培に適した雑草管理のコツを紹介します。

適切な草刈りのタイミングと方法

雑草の成長をコントロールする上で、「いつ刈るか」は非常に重要です。むやみに草を刈ると、かえって新しい雑草が生えやすくなることもあるため、適切なタイミングと方法を知っておきましょう。

草刈りの適切なタイミング

- 種をつける前に刈る

雑草が種をつける前に刈ることで、次世代の雑草の発芽を防ぐことができます。特に春と秋は成長が早いので注意が必要です。 - 地温が高くなりすぎる前に刈る

夏場に雑草を一気に刈ると、地表が直射日光にさらされ、土の温度が急上昇してしまいます。これを防ぐため、雑草を一部残しながら刈るのがポイントです。

草刈りの方法

- 根元まで刈らずに、適度な高さを残す

根元まで刈ってしまうと、土が乾燥しやすくなります。草丈を半分程度にすることで、土壌の保湿効果を維持できます。 - 刈った草は畑に敷く(草マルチ)

刈った雑草をそのまま畑に敷くと、新たな雑草の発芽を防ぎ、土の保湿にも役立ちます。

土の状態を整えて雑草の成長を抑える

雑草が過剰に生える理由の一つに、「土の状態」が関係しています。雑草は土のバランスを整えるために生えてくるとも言われるため、土の環境を整えることで、雑草が増えすぎるのを防ぐことができます。

土壌改良のポイント

- 適度に耕す(最低限の管理耕)

土を過度に耕すと雑草の種が土の中から表面に出てしまい、一気に発芽しやすくなります。そのため、表面の土を軽くほぐす程度にとどめるのがコツです。 - 有機物をたっぷり入れる

堆肥や刈り取った雑草を土に混ぜることで、土の保水力が高まり、雑草の生育が落ち着くことがあります。 - 適した植物を植える

コンパニオンプランツを活用し、地表を覆う植物を育てることで、雑草の発芽を自然に抑えることができます。例えば、クローバーやヘアリーベッチなどのマメ科植物は、地表を覆いながら土壌を肥沃にしてくれます。

地力を活かした自然な雑草対策

土壌が健全であれば、雑草も適度に抑えられ、作物がしっかり育つ環境が整います。そのため、農地の地力(ちりょく)を高めることが、雑草対策としても有効です。

地力を高める方法

- 微生物の力を活用する

土の中の微生物が活発に活動すると、有機物が分解され、土がふかふかになります。この状態の土では、雑草が過剰に生えにくくなります。 - 根を深く張る作物を育てる

根が深く張る作物(ダイコン、ゴボウなど)を植えると、土が自然にほぐれ、雑草が生えにくくなります。 - 輪作(ローテーション栽培)を取り入れる

同じ作物を毎年同じ場所に植え続けると、特定の雑草が増えやすくなります。異なる種類の作物を交互に植えることで、雑草の種類や生育をコントロールできます。

まとめ

自然栽培では、雑草を完全に取り除くのではなく、適度に管理しながら共存することが大切です。

- 適切なタイミングと方法で草刈りをすることで、雑草の増えすぎを防ぐ

- 土の状態を整え、雑草が生えにくい環境を作る

- 地力を高めて、自然な形で雑草をコントロールする

このような方法を取り入れることで、除草剤を使わずにバランスの取れた農地を維持することができます。雑草と上手に付き合いながら、持続可能な自然栽培を楽しんでみませんか?

まとめ|雑草と共存することで自然栽培はもっと豊かに

雑草というと「取り除くべきもの」と考えがちですが、自然栽培ではその考え方を少し変えることが大切です。雑草は単なる邪魔者ではなく、土壌を守り、環境を整える役割を果たしてくれます。雑草と共存しながら管理することで、より豊かで持続可能な農地をつくることができるのです。

雑草を完全に排除しないことで得られるメリット

自然栽培において、雑草を適度に残しながら管理することで、多くのメリットがあります。

- 土壌の保護と保水

雑草が地表を覆うことで、強い日差しや雨による浸食から土を守り、土の乾燥を防ぐ効果も期待できます。特に夏場は地温の上昇を抑え、作物が育ちやすい環境を維持できます。 - 生物多様性の向上

雑草が生えていることで、多様な昆虫や微生物が活動しやすくなり、自然な生態系が形成されます。その結果、害虫の天敵も増え、農薬を使わなくても作物を守ることにつながります。 - 自然な肥料としての役割

刈り取った雑草を畑に敷く(草マルチ)ことで、やがて分解され、土壌の養分になります。これにより、化学肥料を使わずに土を豊かに保つことができます。

雑草と上手に付き合うためのコツ

雑草を完全に取り除かないとしても、何もしなければ作物の生育が妨げられることもあります。そこで、雑草の特性を活かしながら適切に管理することが大切です。

- 適切なタイミングで草刈りを行う

雑草が種をつける前に刈ることで、過度な繁殖を防ぐことができます。ただし、一度にすべて刈るのではなく、場所ごとに段階的に行うことで土壌の保護効果を維持できます。 - 土壌環境を整えて雑草の増えすぎを防ぐ

雑草は、土の栄養バランスが偏った場所に特定の種類が生えやすい傾向があります。有機物を適度に補い、微生物の働きを活発にすることで、雑草が過剰に増えにくい環境をつくることが可能です。 - コンパニオンプランツを活用する

相性の良い植物を組み合わせて育てることで、自然に雑草の発生を抑えたり、害虫を遠ざけたりすることができます。例えば、クローバーやヘアリーベッチを植えると、地表を覆いながら土を肥沃にする効果があります。

自然栽培だからこそできる、持続可能な雑草管理

一般的な農法では、雑草は敵とみなされ、徹底的に除草することが多いですが、自然栽培では雑草と共存しながら畑を管理します。この考え方は、環境にやさしく、長期的に持続可能な農業につながります。

- 除草剤を使わないことで、土や水を汚染しない

- 土壌の保湿や生態系の維持に貢献する

- 自然の力を活かし、無理のない農業を続けられる

自然栽培では、「雑草を敵にしない」ことが重要なポイントです。適切に管理することで、雑草は農地にとって大切な資源となります。

まとめ|雑草を味方につけて、より豊かな自然栽培を

雑草は完全に排除するものではなく、うまく活用することで農地をより豊かにする存在です。

- 土壌の保護、保水、生物多様性の向上といったメリットがある

- 適切な管理をすることで、雑草を活かしながら作物を育てることができる

- 除草剤や農薬に頼らない、持続可能な農業が実現できる

これから自然栽培を実践しようと考えている方は、ぜひ雑草を敵ではなく、畑のパートナーとして活用する方法を試してみてください。自然のサイクルを大切にしながら、より健康で美味しい作物を育てていきましょう!