「自然栽培って、雑草や虫をどうしてるの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?

無農薬・無肥料なのに、どうやって作物を育てているのか不思議に思う方も多いはずです。

この記事では、雑草・虫・菌を“敵”とせず、自然の一部として共に生きる自然栽培の考え方を、初心者にもわかりやすく解説します。

実際の農家の取り組みや事例も交えながら、共生の哲学や自然とのバランスのとり方を具体的に学べます。

自然栽培の本質に触れ、食や環境との関わりを見つめ直したい方におすすめです。

読み終えたとき、きっと「選ぶ目」が変わるはずです。

自然栽培とは?有機農法との違いと「共生」の基本理念

自然栽培が目指す「自然との調和」とは

自然栽培とは、肥料や農薬を一切使わずに、自然の力だけで作物を育てる農法です。

この方法では、除草剤や殺虫剤のような「外部の力」に頼らず、雑草・虫・菌なども含めた自然界全体をひとつの循環として捉えます。

つまり、自然栽培の本質は作物だけを見るのではなく、「自然環境すべてとの調和」を意識することにあります。

草も虫も菌も、すべてが意味を持って存在している。だからこそ、「排除」ではなく「共存」を目指すのが自然栽培の姿勢です。

この考え方は、自然との関係性を単なる“手段と目的”にしない、倫理的な農業とも言えるでしょう。

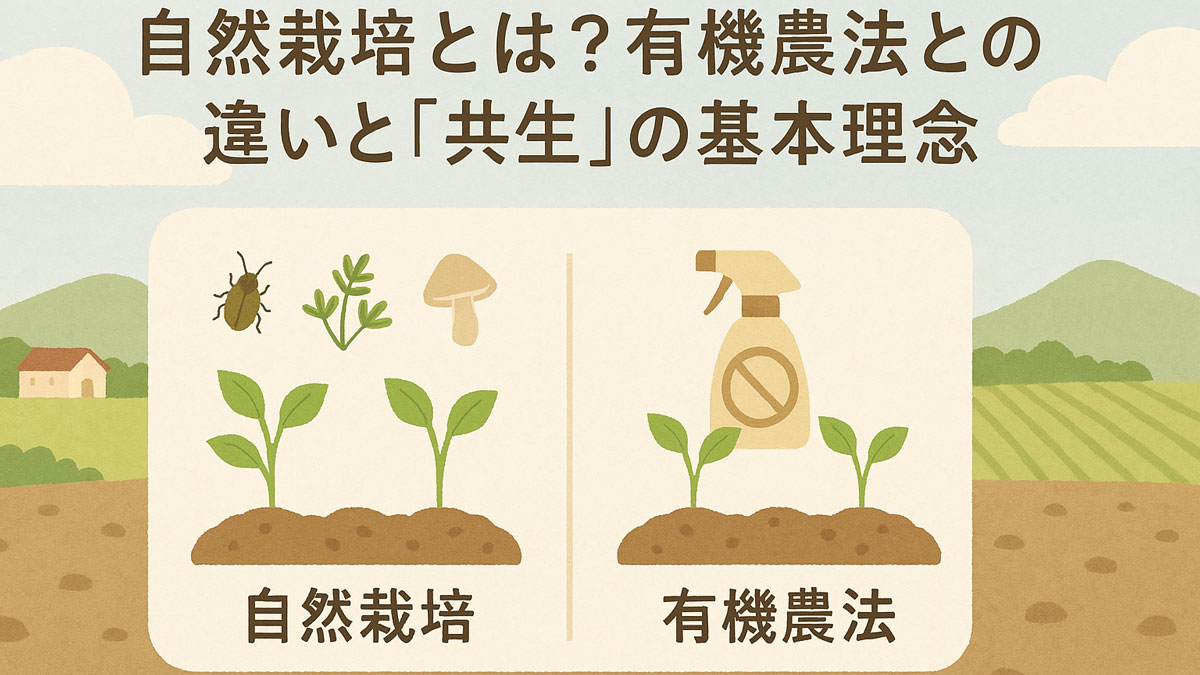

有機農法との違い:無農薬=安全ではない?

多くの人が「無農薬=自然栽培」とイメージするかもしれませんが、実は有機農法と自然栽培は大きく異なります。

| 項目 | 有機農法 | 自然栽培 |

|---|---|---|

| 肥料 | 有機肥料を使用 | 一切使用しない |

| 農薬 | 自然由来の農薬は使用可 | 農薬は一切使用しない |

| 耕起(畑を耕す) | 行う場合が多い | 最小限または不耕起を選ぶことも |

| 自然との関係 | 管理された自然 | 人も含めた自然との共生を目指す |

たとえば有機農法では「有機JAS認証」がある一方で、自然栽培には公的な認証制度がなく、農家ごとに哲学や技術が異なります。

ただしその分、自然栽培はより厳しい自然への向き合い方をしているとも言えるのです。

「共生」という考え方の土台にあるもの

自然栽培が「共生」を大切にする背景には、人間が自然に「従う」のではなく、「調和」する存在であるべきという思想があります。

たとえば雑草が生えることも、虫がやってくることも、菌が繁殖することも、すべては自然界の“サイン”とも考えられます。

これを「排除すべき敵」と見るのではなく、「そこに意味がある」と捉えることで、自然と農との新しい関係性が見えてきます。

また、こうした共生の哲学は、消費者の私たちにとっても大きな示唆を与えてくれます。

見た目の美しさだけでなく、その作物がどんな環境で育ったかに目を向けること──それこそが、自然栽培の価値を知る第一歩なのです。

雑草は本当に悪者?自然栽培における草との付き合い方

雑草が果たす役割とは(地温調整・土壌保護など)

「雑草=抜くもの」というイメージは、私たちの中に根強く残っています。

しかし自然栽培の現場では、雑草は「害」ではなく「資源」として活用されています。

たとえば、夏の強い日差しの中では、雑草が土壌表面を覆い、地温の急激な上昇を防ぐ働きをします。これにより、土中の微生物の活動も安定し、根の張りも良くなるのです。

また、雨の多い時期には、雑草が水の跳ね返りを防ぐことで、作物の病気リスクも軽減されます。さらに雑草の根は土壌を柔らかくし、水はけや通気性を高める手助けもしてくれます。

つまり、雑草は自然界のクッションや調整役というべき存在なのです。

刈り取りと活用:生きたマルチの考え方

自然栽培では、雑草を完全に抜いてしまうのではなく、「必要な時に、必要なだけ刈る」というスタンスが基本です。

これは、「生きたマルチ」とも呼ばれる方法で、刈った草を畝の間や株元に敷くことで、草を再び土に還す循環を生み出します。

敷草として使えば、雑草はやがて堆肥のように分解され、土壌に有機質を与える役割を果たします。

これにより、外部からの肥料投入も不要になり、畑の中で完結する自然な循環が保たれます。

ポイントは、「草をどう抑えるか」ではなく、「草をどう生かすか」という視点の転換にあります。

実践者の声:草を敵にしない農業のリアル

実際に自然栽培を実践する農家Aさん(山形県・在来種野菜を栽培)も、「草を敵にしないことで、畑の景色も考え方もガラッと変わった」と語ります。

Aさんの畑では、春先は雑草を残し、夏に入る前に必要な分だけ刈って敷草にすることで、土壌の乾燥を防いでいます。また、草の種類によっても意味があり、「この草が増えたら土が酸性に傾いている」といった“草のサイン”を読み取る技術も培われてきたそうです。

もちろん、全ての草をそのまま放置するわけではありません。根が強すぎる草や、作物との競合が激しい種類については、時期を見て調整する必要があります。

それでもAさんは、「草は敵ではなく、畑の仲間」だと繰り返します。人が無理に自然をコントロールするのではなく、草の力を借りながら、一緒に作物を育てていくという姿勢こそ、自然栽培の真髄なのです。

まとめ

雑草は、単なる“抜く対象”ではなく、自然の一部として循環に役立つ存在です。

その力を理解し、活かすことで、持続可能な農業と豊かな土が育っていきます。

消費者の私たちも、「雑草だらけの畑=手入れ不足」と見るのではなく、

そこにある自然との調和に目を向けることが、より深い農とのつながりを築く第一歩かもしれません。

虫も菌も「必要な存在」?自然栽培における生態系のバランス

害虫と益虫をどう見分けるか

家庭菜園でも農業でも、虫がつくと「作物がダメになる!」と焦ってしまいがちです。

ですが、自然栽培の考え方ではすべての虫が悪者ではないという前提があります。

実は、害虫に見える虫の中にも、「他の虫を食べてくれる」「受粉を助ける」などの役割を持つものがたくさんいます。

たとえば、アブラムシを食べるテントウムシや、受粉に貢献するハナバチなどは、農薬を使わない自然栽培の大きな助け手です。

また、「害虫」と呼ばれる虫が発生することにも意味があります。それは、その畑のバランスが一時的に崩れているサインかもしれないのです。

自然栽培では虫を一律に駆除するのではなく、「どの虫がどんな役割を持っているのか?」を見極め、必要ならバランスを取るための工夫をします。

土壌菌・常在菌の重要性

虫と同じく見過ごされがちなのが、「菌」の存在です。菌と聞くと「病原菌」など悪いイメージを持つ人も多いですが、実際の畑では“良い菌”が土と作物を支えているのです。

土壌中には無数の常在菌が存在し、植物の根に栄養を届けたり、病気を防いだりする役割を果たしています。たとえば、根に共生する「菌根菌」は、作物の根が吸収できないミネラルを分解して与えることができます。

この微生物たちのバランスが崩れると、作物が病気にかかりやすくなったり、土壌が硬くなったりといったトラブルが起きやすくなります。

自然栽培では、こうした菌のバランスを崩さないように、極力耕さない・農薬を使わないなど、「人の介入を最小限にとどめる工夫」がされています。

「殺さず共に生きる」ための工夫と知恵

虫や菌といった自然の存在と“共に生きる”という姿勢は、簡単そうに見えて実はとても繊細な判断の連続です。

例えば、虫がついた葉っぱをすぐに取り除かず、周囲の生態系がどう反応するかをしばらく観察する農家もいます。虫が大量発生したときでも、慌てて全滅させるのではなく、天敵が現れるのを待ったり、環境を少し変えてバランスを整えるよう努めます。

こうした“殺さない工夫”は、人と自然の関係性を見直すことにもつながります。自然栽培では、「いまこの虫が来ているということは、土にどんな状態の変化があったのか?」と、自然全体に耳を傾けることが重要とされます。

農家の間では「虫はメッセンジャー」とも呼ばれ、単なる害ではなく、環境の“声”を届ける存在として受け止められているのです。

まとめ

虫や菌は、時に農作物に影響を与える存在でありながら、実は自然栽培の成功に不可欠な「パートナー」でもあります。

すべてをコントロールしようとするのではなく、自然の動きを見守り、必要に応じてそっと調整する――

この“共生”の哲学は、消費者の私たちにとっても、「食べることの背景」に気づく大切なきっかけになるはずです。

自然栽培実践者の哲学と工夫|敵味方を超えた農のあり方

事例紹介:Aさんの雑草・虫との共生実践

山梨県で自然栽培を行うAさんは、就農当初、雑草や虫に対して“どうやって駆除するか”を考えていたそうです。しかし今ではその考えが180度変わり、「どう共に生きるか」にシフトしました。

春には雑草を適度に残し、地温上昇や乾燥から畑を守る「天然のマルチ」として活用。虫に関しても、作物に付く虫をすぐに排除せず、「なぜこの虫がいるのか?」を観察して、必要であれば天敵を呼び込む草花を畑に植えるなど、環境全体を整える工夫をしています。

Aさんの畑には、雑草も虫も菌も混ざり合い、ひとつの小さな生態系として調和が保たれているのが特徴です。

自然栽培農家が語る「人の関わり方」とは

Aさんが特に重視しているのが、「人の関わり方」です。

「農業というと、自然をコントロールすることだと思われがちだけど、自然栽培はその逆。人がどこまで“引く”か、がむしろ問われる」と話します。

耕しすぎない、与えすぎない、介入しすぎない――これらは一見「何もしない農業」に見えるかもしれませんが、実際は高度な観察と判断の連続です。

Aさんによれば、季節ごとの虫の出方、草の伸び方、菌の香りなど、五感を使って畑の“声”を聞き取ることが欠かせないそうです。

それは、自然と会話をするような時間でもあり、「人間も自然の一部である」という実感につながっていきます。

見えてきた“敵”は自然ではなく、人の思い込みかもしれない

多くの人にとって、「害虫」や「雑草」「カビ」といった存在は“敵”に見えるかもしれません。

しかし自然栽培を通して見えてくるのは、本当の敵は自然そのものではなく、私たちの“思い込み”かもしれないということです。

「虫=悪」「草=邪魔」「菌=汚い」という固定観念が、農と自然との関係を分断してきました。

でも、そうした存在にも役割や意味があることを知ると、視点が大きく変わります。Aさんは、「“雑草があるからこそ育つ野菜もある”と気づいてから、草も虫も感謝の対象になった」と語ります。

このように、自然栽培には農法としての技術だけでなく、価値観や生き方そのものに影響を与える深さがあります。

敵・味方という二項対立を超えた先に、“共に生きる”という新しい農のあり方が広がっているのです。

まとめ

自然栽培を実践する農家の哲学から見えてくるのは、「支配」ではなく「共存」を軸にした農業です。雑草や虫、菌を味方とする視点は、食べものとの関わり方や、自然への向き合い方に大きな変化をもたらします。

消費者の私たちも、そうした考え方に触れることで、「誰が、どんなふうに育てた作物なのか?」に関心を持つきっかけになるはずです。

まとめ|自然栽培の本質は「共生」の哲学にあり

敵をつくらないことが自然栽培の強み

自然栽培が目指しているのは、肥料や農薬に頼らず、自然の力そのものを活かす農業です。そこには技術的な工夫もありますが、根底に流れているのは「共生」の哲学です。

雑草、虫、菌──私たちがふだん「排除すべきもの」と思っている存在を、自然栽培ではむしろ「共に生きる相手」として捉えます。

この姿勢がもたらす最大の強みは、“敵をつくらない”という生き方そのものにあるのではないでしょうか。

作物を守るために敵を排除する農業では、どうしても対立の構図が生まれます。農薬で虫を殺し、除草剤で草を枯らし、殺菌剤で菌を消す。

しかし自然栽培は、そもそも敵・味方という二項対立にとらわれず、それぞれの存在の役割を尊重し、バランスの中で共に生きる道を探ります。

これは、自然とのつながりを深め、土壌そのものの力を育てることにもつながります。そして結果的に、作物はゆっくりでも、たくましく育っていくのです。

持続可能な農業の未来と、消費者としてできること

現在、世界的にも「持続可能な農業」が求められています。

気候変動や土壌劣化、化学肥料による地下水汚染など、農業が直面している課題は年々深刻さを増しています。

そんな中で自然栽培は、自然への負荷を最小限にし、地域に根ざした循環型の農のあり方として注目されています。

では、消費者である私たちがこの流れの中でできることは何でしょうか?

たとえば、自然栽培で育てられた野菜や米を選ぶこともひとつの方法です。

また、見た目が少し悪くても「これは自然の中で育った証なんだ」と受け止め、背景にある農家の努力や哲学に思いを馳せることも、大切な一歩です。

「誰が、どのように育てた食べものなのか」に目を向ける習慣は、日々の買い物や食卓を、より豊かで意味のあるものに変えてくれます。

おわりに

自然栽培の本質は、「作物を育てる」という行為を超えて、自然と人間の関係性を問い直す試みでもあります。

雑草を敵としない、虫を殺さない、菌を排除しない──この農法に触れることで、私たち自身の“自然との向き合い方”も変わってくるかもしれません。

自然栽培は、ただの農法ではなく、「共に生きる」という暮らしと思想の選択肢なのです。

これからの未来に向けて、そんな価値観が、もっと身近になっていくことを願っています。

出典・参考文献

-

自然栽培の会(公式サイト)https://www.shizensaibai.com/

-

木村秋則著『奇跡のリンゴ』幻冬舎(2008年)

-

農林水産省「みどりの食料システム戦略」https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/