近年の異常気象や気候変動により、農業への影響が心配されていませんか?

「環境に優しくて安心な農法はないの?」と感じる方も多いはずです。

本記事では、初心者の方にもわかりやすく【自然栽培】の特徴と魅力を解説。

なぜ自然栽培が異常気象に強いのか、具体的な工夫や成功事例も紹介します。

また、消費者として私たちにできる行動やメリットも一緒に考えます。

自然栽培を知ることで、未来の食と環境を守るヒントがきっと見つかります。

✅自然栽培とは?気候変動に注目が集まる理由

気候変動による異常気象が、私たちの暮らしや食卓に深刻な影響を与えています。猛暑や豪雨、季節外れの天候が続く中、「環境に優しい農業」として自然栽培が改めて注目されています。

自然栽培とは、化学肥料や農薬を使わず、土壌本来の力を活かして作物を育てる農法です。自然の循環や生態系を重視し、環境負荷の少ない栽培方法として注目を集めていますが、近年はその“気候変動への強さ”にも関心が高まっています。

地球温暖化と農業への影響

近年、地球温暖化によって農業は多くのリスクにさらされています。以下のような異常気象が、農作物の生産に大きなダメージを与えています。

-

梅雨時期の集中豪雨による畑の冠水

-

猛暑や干ばつによる土壌乾燥と作物の枯死

-

冬の気温上昇による害虫の越冬と繁殖

-

季節のズレによる播種・収穫タイミングの混乱

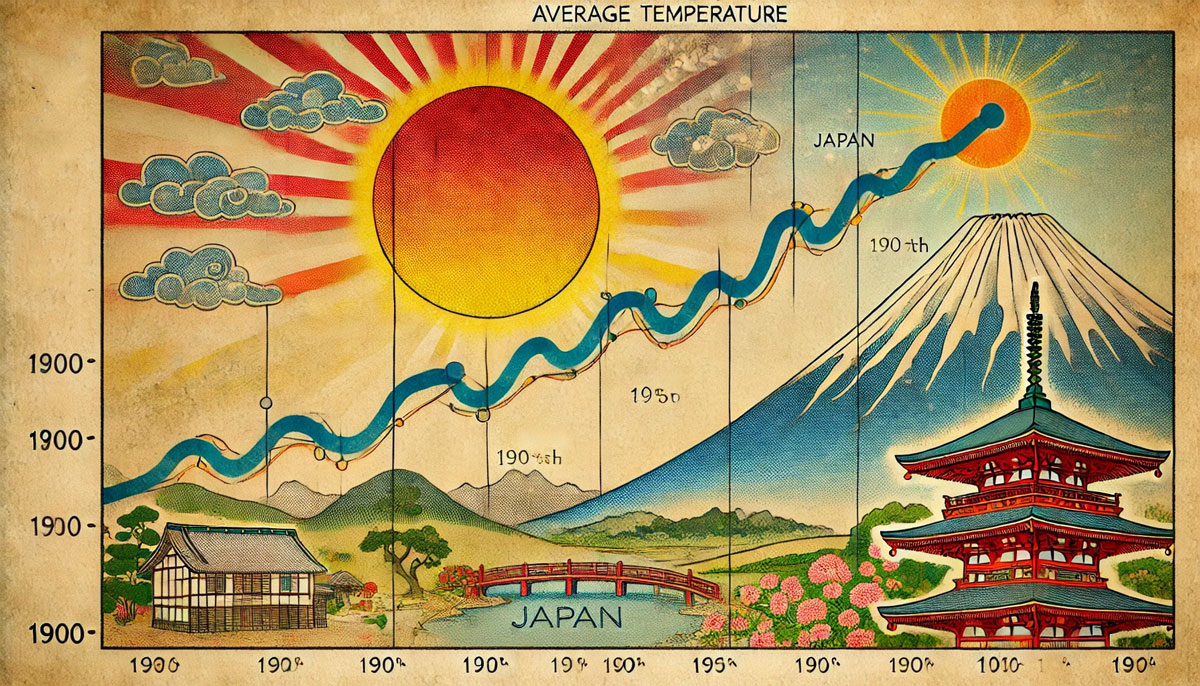

下のグラフは、日本の平均気温の上昇傾向を示したものです。

日本の平均気温の推移(過去100年)

このように、気候変動はすでに現実の問題であり、今後ますますその影響が拡大すると予測されています。

なぜ今、自然栽培が注目されているのか?

異常気象による農業被害が拡大するなか、レジリエンス(回復力)という視点から自然栽培の価値が見直されています。自然栽培は、「生態系の多様性」や「土壌の自立性」を重視するため、単一品種に依存した農法よりも、環境の変化に柔軟に対応しやすいのが特徴です。

たとえば、自然栽培では「雑草も土壌を守る存在」として活用したり、「虫との共存」によって生態系をコントロールしたりするなど、自然のバランスを利用した工夫がされています。こうした手法は、天候が不安定な年でも安定した収穫につながる可能性があります。

さらに、自然栽培では化学肥料を使わないため、極端な高温や豪雨でも土壌の構造が崩れにくいというメリットも。結果的に、農薬や肥料に頼った従来農法よりも、災害リスクに強い農業スタイルとなり得るのです。

気候変動が進むこれからの時代、食の安全と安定供給を守るためにも、「自然栽培」という選択肢が私たちにできる大きな一歩かもしれません。

✅自然栽培が異常気象に強いと言われる理由

近年の異常気象は、私たちの食を支える農業にとって大きなリスクとなっています。台風、豪雨、猛暑、干ばつ——そんな中でも「自然栽培は気候の変化に強い」と言われる理由をご存知でしょうか?ここでは、その秘密を3つの視点から解説します。

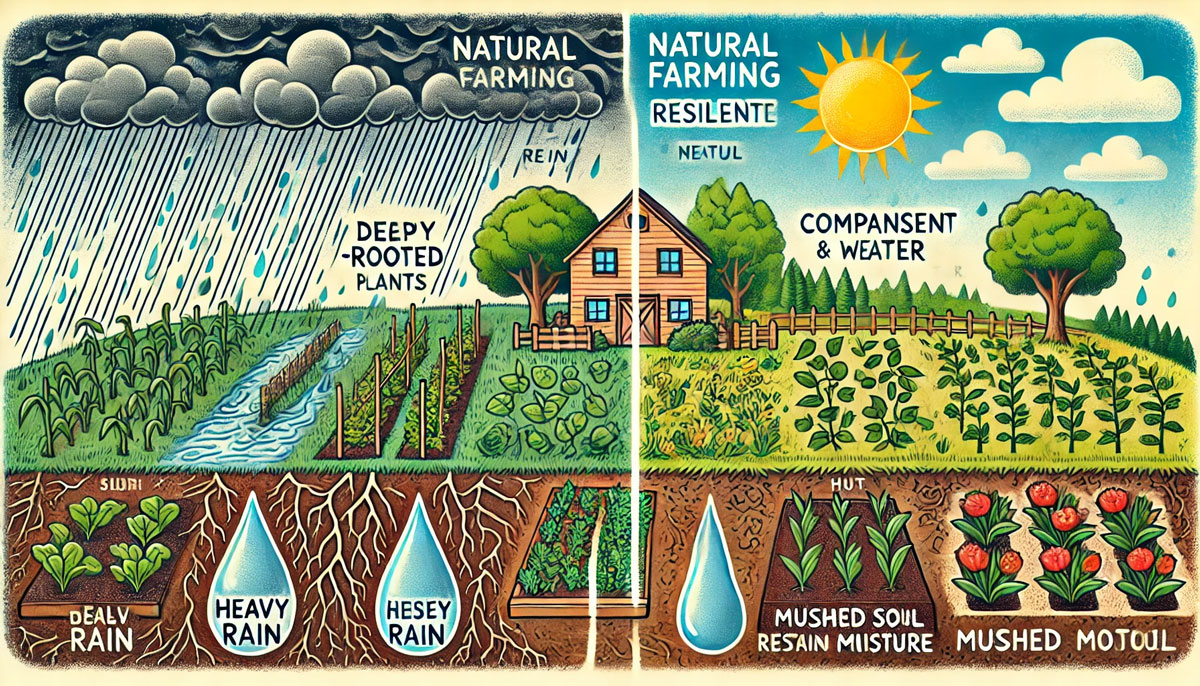

肥料・農薬に頼らない「自立した土壌」

自然栽培では、化学肥料や農薬に一切頼らず、土壌本来の力を最大限に引き出すことを重視します。微生物の働きや有機物の分解によって、自然な栄養循環が生まれ、作物が健やかに育つ環境が整います。

このような土壌は、水はけ・保水力のバランスが良く、気温や湿度の変化にも安定して対応できます。たとえば、豪雨の後でも水が溜まりにくく、干ばつのときには地下の湿気を保つ力があるため、作物へのストレスが少なく済みます。

つまり、「自立した土壌」があれば、極端な気象条件でも安定した栽培が可能になるのです。

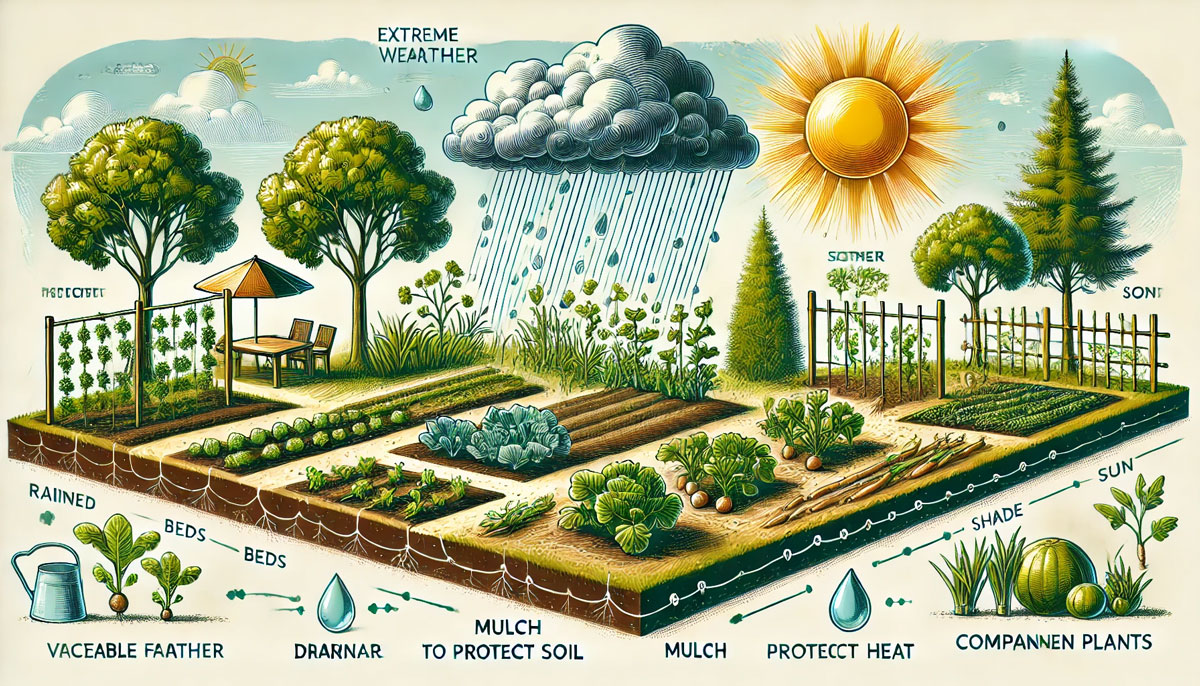

多様性のある畑づくりがレジリエンスにつながる

自然栽培では、単一品種の大量生産ではなく、複数の作物を一緒に育てる「混植」や「輪作」がよく行われます。こうした多様性のある畑づくりは、病害虫の蔓延を防ぎ、ひとつの作物が不作でも他の作物で補える柔軟性を持っています。

また、コンパニオンプランツ(相性の良い植物同士を近くに植える方法)を取り入れることで、自然のバランスが保たれ、農薬を使わずとも畑全体の健康が維持されます。

この「多様性」は、環境の変化に対する回復力(レジリエンス)を高める重要な要素です。単一作物で構成された畑よりも、異常気象や病気による全滅リスクが格段に低くなります。

自然のサイクルを活かすことで災害にも柔軟に対応

自然栽培は、自然のリズムに従って種をまき、育て、収穫する農法です。人工的なコントロールを最小限にとどめるからこそ、土壌や植物の本来の力が育ち、環境の変化にも柔軟に順応できるのです。

たとえば、過剰な耕起を避けることで土が締まりすぎず、根がしっかりと張れる柔らかい土壌が保たれます。また、堆肥などの外部資材に頼らず、落ち葉や刈り草を使った“自然の循環”を重視するため、環境への負荷も少なく済みます。

こうした循環型の農法は、気候変動が進むこれからの時代にこそ必要な価値観といえるでしょう。

異常気象のリスクが高まるなか、自然栽培の持つ「土」「多様性」「循環」の強さは、私たちの未来の食を守るカギになるかもしれません。消費者としても、そうした農法で育った野菜を選ぶことで、持続可能な社会に貢献する一歩となるのです。

✅「レジリエンス農業」と自然栽培の共通点

気候変動や異常気象が年々深刻になる中で、「レジリエンス農業(回復力のある農業)」という考え方が世界的に注目されています。そして、このレジリエンス農業の本質は、実は自然栽培の基本と重なる部分が多くあるのです。

ここでは、両者に共通する特徴や、日本での取り組み事例を紹介します。

持続可能性・多様性・低コストの3拍子

レジリエンス農業とは、自然災害や気候の急激な変化に対して、農業が柔軟に対応できる仕組みを持つことを目的としています。その中核となるのが以下の3つの要素です。

| 特徴 | レジリエンス農業 | 自然栽培 |

|---|---|---|

| 持続可能性 | 環境負荷を抑え、将来にわたって継続可能な農法 | 化学肥料・農薬を使わない自然循環型の農法 |

| 多様性 | 単一作物に依存しないことで災害リスクを軽減 | 混植や輪作など、多様な植物の共生を重視 |

| 低コスト | 外部資材に頼らず経費を削減 | 自家採種・堆肥を使わないためコスト減 |

このように、自然栽培は「レジリエンス農業の実践例」ともいえる存在なのです。とくに“多様性”と“土壌の健康”が、異常気象下でも作物の生産を安定させる大きなカギとなっています。

また、自然栽培では、資材や機械の依存を減らすため、燃料費の節約にもつながり、環境負荷とコストの両方を抑える効果が期待されています。

日本各地の取り組み事例(例:長野県・熊本県など)

すでに日本でも、自然栽培をレジリエンス農業の一環として実践している地域が増えつつあります。

● 長野県・東御市の取り組み

標高の高い地域で起こる気温差に対応するため、無肥料・無農薬のブドウ栽培に取り組む農家が注目されています。多様な品種を育てることで、冷害や病害に強い畑づくりを実現しています。

● 熊本県・阿蘇地域の事例

火山灰土の性質を活かし、農薬・肥料を使わずに野菜を育てる農家が増加。水害が多い地域でも、自然栽培の畑は土壌の排水性が高く、作物がダメージを受けにくいという成果が出ています。

こうした地域ごとの自然条件を活かした農法こそ、レジリエンス農業の基本姿勢といえます。自然栽培は「どこでも同じやり方を押し付ける農法」ではなく、その土地と対話しながら柔軟に工夫する点が強みなのです。

気候変動が避けられない時代において、農業がどう変わっていくべきか——そのヒントは、昔ながらの知恵と自然との調和にあります。レジリエンス農業と自然栽培は、その答えを一緒に示してくれているのかもしれません。

✅異常気象の中でも自然栽培を続けるための工夫

気候変動による台風や豪雨、干ばつ、猛暑などの異常気象は、農業にとって大きな脅威です。しかし、自然栽培では「自然に寄り添いながら育てる」という特性を活かし、環境の変化にも柔軟に対応できる工夫がなされています。ここでは、実際に農家が取り入れている代表的な3つの対策をご紹介します。

台風・豪雨への対策

日本では夏から秋にかけて台風や線状降水帯による豪雨が増加しています。自然栽培では、こうした豪雨対策として以下のような工夫が行われています。

-

畝(うね)を高めに作ることで排水性を高める

-

周囲に溝を掘って水の流れをコントロールする

-

草を活用して土の流出を防ぐ「草マルチ」技術の活用

特に草マルチは、表土の流出を防ぎつつ、雨の勢いを和らげる効果もあり、豪雨対策として非常に有効です。また、ビニールなどの資材を使わないため環境にも優しく、自然栽培の理念にも合致しています。

干ばつ・高温への備え

逆に、夏場の高温や水不足も深刻です。そんな中で自然栽培の強みとなるのが土の保水力と根の深さです。

自然栽培では過剰な耕起を避けるため、微生物やミミズなどの働きによって土が自然にフカフカになります。この結果、乾燥しにくく、地下に水分を蓄える力が高まります。

また、作物は無肥料で育つために根を深く張ろうとする性質があります。これにより、表面の乾燥に影響されにくくなり、真夏の厳しい暑さや水不足にもある程度耐えることができるのです。

コンパニオンプランツや混植の活用法

自然栽培の現場では、異常気象に備える方法として「コンパニオンプランツ」や「混植」といった、多様性を活かす工夫も行われています。

コンパニオンプランツとは?

→ 相性の良い植物を一緒に植えることで、互いの生育を助け合ったり、病害虫を遠ざけたりする栽培法です。

例えば…

| 主作物 | 組み合わせる植物 | 効果 |

|---|---|---|

| トマト | バジル | 病害虫を抑え、風味も向上 |

| キュウリ | ネギ | 根の病気を予防 |

| ナス | マリーゴールド | 害虫を遠ざける |

これらの工夫は、気候の影響でどちらか一方の作物が不作になっても、もう一方が助け舟となり、収穫を安定させる効果もあります。つまり、「一種類に頼らない」という考え方が、異常気象における大きなリスク分散につながるのです。

異常気象の増加は避けられない現実ですが、それに対応するための知恵と工夫はすでに自然栽培の中に息づいています。自然と共に歩む農業は、過酷な環境下でも私たちの食を守る力を持っているのです。

✅消費者としてできること|自然栽培の野菜を選ぶメリット

異常気象が当たり前になりつつある今、農業の在り方が問われています。その中で「自然栽培」は、環境と調和しながら行う持続可能な農法として注目を集めています。しかしそれは農家だけの話ではありません。私たち消費者も、買い物という形で自然栽培を支えることができるのです。

ここでは、自然栽培の野菜を選ぶことで得られる2つの主なメリットをご紹介します。

安全性と栄養価

自然栽培の最大の特徴は、化学肥料や農薬を一切使わないという点です。土壌に本来の生命力を取り戻し、自然のリズムに沿って育った作物は、化学的な成分が混ざっていないため、身体への安心感があります。

とくに小さなお子様や妊娠中の方、健康志向の高い方にとっては、添加物をできるだけ避けたいという思いがあります。自然栽培の野菜は、そうした「口にするものを大切にしたい」という想いに応えてくれる選択肢といえるでしょう。

また、自然栽培の野菜はゆっくりと育つ分、ビタミンやミネラルなどの栄養素が豊富に含まれている傾向があります。味にも深みがあり、「野菜って、こんなに味が濃かったんだ!」という驚きの声も多く聞かれます。

未来の環境を守る“選択”

自然栽培は、環境に配慮した農法です。農薬を使わないことで、川や土壌への化学物質の流出を防ぎ、生態系のバランスも保たれます。また、化学肥料の製造には大量のエネルギーが必要ですが、それを使わない自然栽培はCO₂排出の削減にもつながります。

つまり、私たちが自然栽培の野菜を選ぶことは、地球温暖化や環境破壊を少しでも食い止める「日常の中でできるアクション」なのです。

加えて、自然栽培を選ぶ人が増えることで、農家の収入が安定し、次世代の農業が育ちます。「気候変動に強い農業」を支えるのは、消費者の意思ある選択にほかなりません。

私たち一人ひとりの買い物が、未来の農業や環境を左右する。そんな意識を持って、次にスーパーや直売所に並ぶ野菜を手に取ってみてください。自然栽培の野菜を選ぶことが、未来にやさしい一歩になるかもしれません。

✅まとめ|自然栽培はこれからの時代に必要な農法

地球温暖化や異常気象の影響が年々深刻さを増す中で、農業の在り方そのものが問われています。そんな時代にあって、「自然栽培」は単なる栽培方法ではなく、人と自然が共に生きるための知恵であるとも言えるのではないでしょうか。

自然栽培は、農薬や化学肥料に頼らず、土や生きものたちの力を活かして作物を育てる方法です。見方を変えれば、それは「自然に委ねる」のではなく、自然と“対話”しながら育てる農法。気候が不安定な現代にこそ求められる、しなやかな農のかたちです。

自然栽培が気候変動に強いとされる理由には、以下のような点が挙げられます。

-

自立した土壌が水害や干ばつに強い

-

混植やコンパニオンプランツによる多様性の確保

-

化学物質に頼らず自然のバランスで病害虫を抑える仕組み

-

地域の環境に応じた柔軟な栽培スタイル

こうした特徴は、まさに今世界的に注目されているレジリエンス農業そのものといえるでしょう。自然栽培は、日本の風土や知恵にも根ざした、私たちに最もなじみ深い持続可能な農法でもあるのです。

そして何より重要なのは、消費者としての私たちの選択です。自然栽培の野菜を選ぶことは、「環境を守る」「健康を大切にする」「未来の農業を支える」という3つの意味を持つ行動です。

日々の買い物の中にこそ、持続可能な社会への入り口があります。

スーパーで手に取る野菜が、誰かの畑を支え、未来の地球を育てることにつながっているのです。

これからの時代に必要なのは、“便利”や“効率”だけではなく、「自然とどう共に生きていくか」を考える視点です。自然栽培はその答えのひとつであり、私たち一人ひとりが未来にできる、小さな大きな一歩でもあります。

あなたの選択が、未来の地球と子どもたちの笑顔につながっていきますように。

出典・参考資料:

-

環境省「気候変動の影響と適応策」

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/impact_adaptation.html -

農林水産省「有機農業・自然農法の推進について」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki.html -

国立環境研究所「気候変動が日本の農業に与える影響」

https://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/74/74-07-04.html