「無農薬で野菜を育てたいけれど、害虫対策が難しそう…」そんなお悩みはありませんか?農薬を使わずに自然の力を活かすことで、害虫と上手に付き合いながら美味しい作物を育てることが可能です。この記事では、天敵の活用・コンパニオンプランツ・物理的な防除など、初心者でも実践できる害虫対策を詳しく解説します。無農薬でも安心して野菜を育てたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

自然栽培の害虫対策とは?|農薬を使わずにできる理由

自然栽培では、農薬を使わずに野菜や果物を育てるため、害虫への対応が大きな課題となります。しかし、自然界には本来の生態系を維持する仕組みがあり、適切な環境を整えることで、害虫を過剰に発生させることなく共生することが可能です。本記事では、なぜ自然栽培では害虫が発生しやすいのか、そして農薬を使わないことによるメリットについて解説します。

自然栽培で害虫が発生しやすい理由

自然栽培では、化学肥料や農薬を使用しないため、一般的な農法とは異なる環境が生まれます。その結果、特定の条件が重なると害虫が発生しやすくなることがあります。

1. 単一作物の栽培を避ける傾向がある

自然栽培では、複数の作物を混植することで土壌のバランスを保ち、病害虫の発生を抑える工夫がなされています。しかし、逆に野菜の種類によっては害虫を引き寄せやすくなることもあります。例えば、ナス科の植物(ナス・トマト・ピーマンなど)を一緒に植えると、テントウムシダマシやアブラムシが好む環境になりやすいのです。

2. 肥料を使わないことで植物の防御力が変わる

化学肥料を使うと、植物は短期間で急成長しますが、その分害虫の標的になりやすくなります。一方、自然栽培では土壌の自然な栄養バランスに頼るため、成長は遅いですが、植物本来の防御力を引き出せます。しかし、土壌がまだ十分に育っていない場合、植物が弱り、害虫の被害を受けやすくなることもあります。

3. 天敵が自然に増えるまで時間がかかる

農薬を使わないことで、害虫の天敵となる昆虫(カマキリ、クモ、テントウムシなど)が増えやすい環境になります。しかし、天敵が十分に定着するまでには時間がかかるため、初期段階では害虫の影響を強く受けることがあります。

農薬を使わないことで得られるメリット

害虫対策として農薬を使わないことには、さまざまなメリットがあります。

1. 健康と環境への影響が少ない

農薬を使用すると、作物に残留するリスクがあり、摂取量が多いと人体への影響が懸念されます。また、農薬が土壌や水に流れ出すことで、生態系全体に悪影響を与える可能性があります。自然栽培では、農薬を使わないことで安全な食べ物を提供できるだけでなく、土壌や水質の汚染も防ぐことができます。

2. 土壌の生態系を維持できる

農薬を使用すると、害虫だけでなく、有益な微生物や昆虫も減少します。これにより、土壌の健康が損なわれ、長期的には作物の成長に悪影響を及ぼします。自然栽培では、微生物のバランスを維持することで、肥沃な土壌を作り、害虫の発生を抑える環境を整えます。

3. 作物本来の味が引き出される

自然栽培の作物は、ゆっくりと育つため、味が濃くなると言われています。化学肥料を使用した作物と比べて、糖度やミネラル含有量が高くなる傾向があるため、より美味しく、栄養価の高い作物を収穫できます。

まとめ

自然栽培では、害虫が発生しやすい要因があるものの、それを適切に管理することで農薬に頼らない栽培が可能です。

✔ 害虫が発生しやすい理由

・混植が害虫の発生を促すこともある

・肥料を使わないことで植物の防御力が変わる

・天敵が定着するまでに時間がかかる

✔ 農薬を使わないメリット

・健康と環境に優しい

・土壌の生態系を維持できる

・作物本来の味を楽しめる

自然栽培の成功には、害虫とのバランスを意識しながら、長期的な視点で環境を整えることが重要です。次の章では、具体的な害虫対策について詳しく解説します。

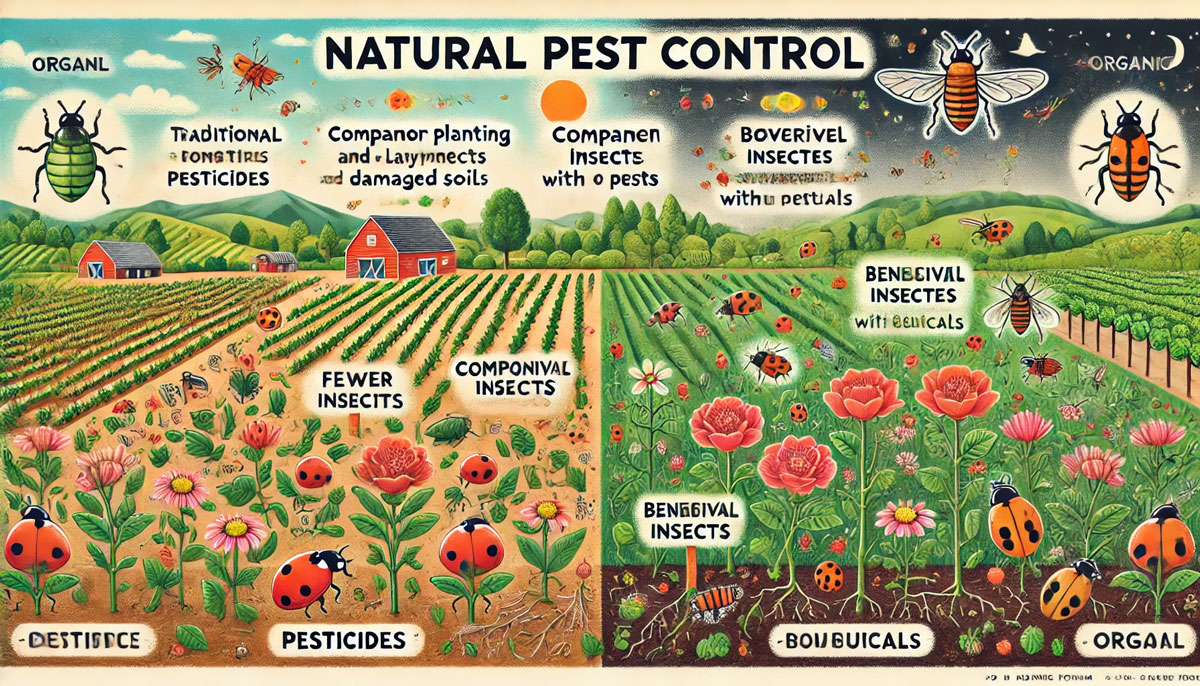

害虫と共生するための3つの基本対策

自然栽培では、農薬を使用しないため、害虫の被害を防ぐためには工夫が必要です。しかし、害虫を完全に排除するのではなく、うまく共生しながら被害を最小限に抑えることが重要です。本記事では、自然栽培において効果的な「天敵の活用」「コンパニオンプランツ」「物理的な防除方法」の3つの基本対策について詳しく解説します。

天敵を活用する|自然の力で害虫をコントロール

害虫を駆除する方法として、自然界に存在する「天敵」を活用するのが有効です。適切な環境を作ることで、天敵を増やし、害虫の発生を抑えることができます。

テントウムシ、カマキリ、クモなどの役割

害虫の天敵となる代表的な生き物には、以下のようなものがあります。

| 天敵の種類 | 駆除する害虫 | 特徴 |

|---|---|---|

| テントウムシ | アブラムシ | 幼虫・成虫ともにアブラムシを食べる。 |

| カマキリ | コオロギ、イモムシ類 | 幅広い害虫を捕食。 |

| クモ | ハエ、ガの幼虫 | 巣を張り害虫を捕らえる。 |

| アシナガバチ | イモムシ、アブラムシ | 幼虫のエサとして害虫を捕食。 |

特にテントウムシはアブラムシを大量に食べるため、自然栽培の強い味方となります。

天敵を引き寄せる環境作り

天敵が定着しやすい環境を整えることが重要です。

✔ 花を植える

・ハナアブやアシナガバチを引き寄せるために、ハーブや野草を植える。

・おすすめの植物:カモミール、ディル、フェンネル

✔ 天敵が隠れる場所を作る

・落ち葉や石の下に住むクモやカマキリのために、草地を部分的に残す。

✔ 化学農薬を使わない

・農薬は害虫だけでなく天敵も駆除してしまうため、使用を避ける。

天敵をうまく活用することで、害虫を減らしつつ、自然に近いバランスを保つことができます。

コンパニオンプランツを活用する|野菜を守る植物の力

コンパニオンプランツとは、特定の作物と一緒に植えることで害虫の発生を抑えたり、作物の成長を助けたりする植物のことです。

害虫を寄せ付けない植物(例:マリーゴールド、ネギ類)

一部の植物には、特定の害虫を遠ざける効果があります。

| コンパニオンプランツ | 避ける害虫 | 一緒に植えると良い作物 |

|---|---|---|

| マリーゴールド | ネコブセンチュウ、アブラムシ | トマト、ナス |

| ネギ類(ネギ、ニラ) | アブラムシ、ヨトウムシ | キャベツ、イチゴ |

| バジル | ハダニ、アブラムシ | トマト、ピーマン |

例えば、マリーゴールドは根からセンチュウを遠ざける成分を分泌するため、土壌改善にも役立ちます。

逆に害虫を引き寄せるトラッププランツの活用

一部の植物は、害虫を引き寄せることで、作物への被害を軽減する役割を果たします。

| トラッププランツ | 引き寄せる害虫 | 活用方法 |

|---|---|---|

| ナスタチウム | アブラムシ | 野菜の周囲に植えて害虫を集める |

| ソルゴー(高キビ) | コナガ | キャベツやブロッコリーの近くに植える |

| ヒマワリ | ヨトウムシ | 畑の端に植えて、作物への被害を減らす |

トラッププランツを適切に配置することで、害虫を特定の場所に誘導し、野菜への被害を抑えることができます。

物理的な防除方法|手軽にできる害虫対策

天敵やコンパニオンプランツだけでは防ぎきれない害虫対策には、物理的な方法も取り入れましょう。

不織布や寒冷紗を使った害虫防除

物理的に害虫の侵入を防ぐ方法として、不織布や寒冷紗の活用が効果的です。

✔ 不織布(ふしょくふ)

・通気性があり、害虫を遮断しながら植物を守る。

・小さな害虫(アブラムシ、コナガ)対策に有効。

✔ 寒冷紗(かんれいしゃ)

・紫外線カット効果があり、暑さや寒さからも守る。

・モンシロチョウやコガネムシの産卵を防ぐ。

特に、キャベツやブロッコリーなどアオムシがつきやすい作物には寒冷紗が効果的です。

こまめな観察と手作業での除去

害虫の発生を抑えるためには、日々の観察が重要です。

✔ 朝・夕の時間帯に害虫チェック

・害虫は朝や夕方に活動が活発になるため、こまめにチェックする。

✔ 手での除去

・ナメクジやヨトウムシは手作業で取り除くことで被害を減らせる。

・アブラムシは水で洗い流すだけでも効果がある。

こまめに観察し、早めの対応を心がけることで、被害を最小限に抑えることができます。

まとめ

害虫を完全に排除するのではなく、共生しながら被害を抑えることが自然栽培のポイントです。

✔ 天敵の活用 → 自然の力で害虫を抑える。

✔ コンパニオンプランツ → 植物の特性を利用して害虫を遠ざける。

✔ 物理的な防除 → 不織布や手作業で害虫を防ぐ。

これらを組み合わせて、農薬に頼らずに害虫と上手に共生する環境を作っていきましょう!

害虫別の具体的な自然対策

自然栽培では農薬を使わないため、害虫の発生を抑えるには工夫が必要です。しかし、害虫を完全に排除するのではなく、できるだけ被害を少なくする方法を取り入れることが大切です。本記事では、特に被害が多い「アブラムシ」「ナメクジ」「コガネムシ」への具体的な対策について解説します。

アブラムシの対策|天敵を利用&ハーブで予防

アブラムシの特徴と被害

アブラムシは葉や茎に群がり、植物の栄養を吸い取る害虫です。発生すると作物が弱り、病気の原因にもなります。

天敵を活用してアブラムシを撃退

アブラムシはテントウムシの幼虫や成虫にとって重要なエサです。その他にも、アブラムシを食べる天敵として以下の昆虫がいます。

| 天敵の種類 | アブラムシ対策の効果 | 特徴 |

|---|---|---|

| テントウムシ | 高い | 1匹で1日50匹以上のアブラムシを食べる |

| ヒラタアブの幼虫 | 高い | 葉の裏に潜んでアブラムシを捕食 |

| アシナガバチ | 中程度 | 幼虫のエサとしてアブラムシを捕獲 |

天敵を増やすために、庭や畑に ハーブ(ディル・カモミール・フェンネル)を植えると効果的 です。これらの花にハナアブやテントウムシが集まり、アブラムシを駆除してくれます。

ハーブを活用してアブラムシを寄せ付けない

アブラムシは特定の香りを嫌います。以下のハーブを野菜の近くに植えると、アブラムシの発生を抑えられます。

| ハーブ | 効果 |

|---|---|

| ミント | アブラムシを寄せ付けにくい |

| バジル | トマトの害虫を防ぐ効果も |

| ラベンダー | 強い香りで害虫忌避効果 |

天敵を活用し、ハーブを植えることで、農薬を使わずにアブラムシ対策が可能になります。

ナメクジの対策|ビールトラップと手作業で駆除

ナメクジの特徴と被害

ナメクジは夜行性で、葉や果実を食い荒らします。特に雨が多い時期に発生しやすく、湿った場所に潜んでいます。

ビールトラップでナメクジを誘引・駆除

ナメクジはビールの香りに引き寄せられるため、「ビールトラップ」が効果的です。

ビールトラップの作り方

- 深めの容器(ペットボトルの底など)を用意する。

- ビールを1〜2cm程度注ぐ(古いビールでも可)。

- ナメクジが潜り込めるように地面に埋める。

- 翌朝、容器ごと処分する。

ナメクジが特に多い時期(梅雨)には、複数のトラップを設置すると効果的です。

手作業での駆除と環境改善

ナメクジは 夜間に発生しやすい ため、夜の見回りで捕獲するのも有効です。また、ナメクジが隠れやすい 枯れ葉や石を減らすこと で発生を抑えられます。

ナメクジが増えやすい環境(湿気が多く、暗い場所)を作らないことが重要です。

コガネムシの対策|幼虫対策と成虫の侵入防止

コガネムシの特徴と被害

コガネムシの成虫は葉を食害し、幼虫は土の中で根を食べるため、野菜や果樹に大きな被害をもたらします。

幼虫対策|土壌を改善して被害を防ぐ

コガネムシの幼虫は 柔らかい有機質の多い土を好む ため、以下の対策が有効です。

✔ 防虫ネットを土の上に敷く → 成虫が産卵しにくくなる。

✔ 土を定期的に耕す → 幼虫が地表に出てきて駆除しやすくなる。

✔ ニーム(インドセンダン)を使用する → 幼虫の発生を抑える効果がある。

成虫対策|物理的な防除方法

コガネムシの成虫は 6月〜8月にかけて活発に活動 するため、対策が必要です。

✔ 寒冷紗をかける → 物理的に作物を保護。

✔ 捕殺 → 朝早く活動が鈍い時間帯に手で捕まえる。

✔ トラップを設置 → 甘い果物を使っておびき寄せる。

特に防虫ネットや寒冷紗を活用すると、コガネムシの産卵を防ぐことができ、幼虫の発生を抑えられます。

まとめ

✔ アブラムシ対策 → 天敵(テントウムシ)とハーブで予防。

✔ ナメクジ対策 → ビールトラップと手作業で駆除。

✔ コガネムシ対策 → 防虫ネットで産卵防止&幼虫を駆除。

害虫ごとに適した対策を講じることで、農薬を使わずに作物を守ることができます。自然の力をうまく活用しながら、安全でおいしい野菜を育てていきましょう!

実践者の声|自然栽培で害虫と共生するコツ

自然栽培では農薬を使わないため、害虫対策が大きな課題となります。しかし、多くの実践者は自然の仕組みを活かしながら、害虫と共生する工夫をしています。本記事では、実際に成功した害虫対策の事例と、無農薬でも収穫量を確保するための工夫について紹介します。

実際に成功した害虫対策の事例

事例①:テントウムシを活用したアブラムシ対策(千葉県・田中さん)

田中さんは、無農薬でトマトを栽培していましたが、アブラムシの大量発生に悩まされていました。そこで、テントウムシを畑に呼び寄せるために、フェンネルやディルなどのハーブを植えたところ、自然とテントウムシが増え、アブラムシの被害が減少しました。

田中さんのコメント

「以前はアブラムシを手で取るのが大変でしたが、テントウムシが増えてからは自然に減りました。害虫を駆除するのではなく、うまく共生することが大事だと実感しました。」

事例②:雑草を残して害虫を分散(北海道・佐々木さん)

佐々木さんは、キャベツやレタスを自然栽培で育てています。一般的には雑草を除去することが多いですが、あえて畑の一部に雑草を残すことで、害虫を分散させる方法を実践しました。その結果、キャベツに集中していたアオムシの被害が軽減されました。

佐々木さんのコメント

「雑草を完全に取り除くと、害虫の行き場がなくなって作物に集中してしまうんです。雑草と野菜をうまく共存させることで、害虫の影響を分散できました。」

事例③:コンパニオンプランツでコガネムシ対策(奈良県・松本さん)

松本さんは、イチゴ農園でコガネムシの幼虫による根の被害に苦しんでいました。そこで、ネギ類(ニラや長ネギ)をイチゴの間に植えることで、コガネムシの発生を抑えることに成功しました。ネギの強い香りがコガネムシの成虫を寄せ付けにくくし、被害を軽減したそうです。

松本さんのコメント

「ネギを植えてから、イチゴの根が健康になり、収穫量が増えました。自然の力を活かすことが、無農薬栽培の成功の秘訣ですね。」

無農薬でも収穫量を確保する工夫

1. 土壌環境を整えて作物を健康にする

健康な土壌で育った作物は害虫に強くなります。無農薬栽培では、以下の方法で土壌を改良することが重要です。

✔ 有機物を活用する → 落ち葉や草を堆肥にして土壌を豊かにする。

✔ 緑肥作物(クローバー、マメ科)を植える → 土の栄養を増やし、害虫の発生を抑える。

✔ 土を乾燥させすぎない → 適度な湿度を保つことで根を健康にする。

土壌環境が整うと、作物の免疫力が高まり、害虫被害が減るだけでなく、収穫量も安定します。

2. 作物の多様性を確保する(ポリカルチャー栽培)

単一作物(モノカルチャー)では、特定の害虫が大量発生しやすくなります。そのため、異なる種類の作物を組み合わせる 「ポリカルチャー栽培」 が効果的です。

✔ 例1:トウモロコシ+カボチャ+豆(スリーシスターズ農法) → それぞれの成長を助け合い、害虫を抑える。

✔ 例2:ナス+バジル → バジルの香りが害虫を遠ざけ、ナスの成長を助ける。

✔ 例3:ニンジン+ネギ → ネギの香りがニンジンの害虫を防ぐ。

異なる作物を組み合わせることで、害虫の影響を分散し、収穫量を安定させることができます。

3. 害虫が増える時期に合わせた管理を行う

害虫の発生ピークに合わせて対策を行うことも、収穫量を確保するポイントです。

| 害虫 | 発生ピーク | 主な対策 |

|---|---|---|

| アブラムシ | 春・秋 | 天敵(テントウムシ)を活用、ハーブを植える |

| ナメクジ | 梅雨 | ビールトラップ、湿気の多い場所を減らす |

| コガネムシ | 夏 | 寒冷紗で成虫の侵入を防ぐ、幼虫を駆除する |

事前に害虫の発生時期を把握し、適切な対策を取ることで、作物への被害を最小限に抑えることができます。

まとめ

✔ 成功事例から学ぶ → 天敵の活用、雑草の共存、コンパニオンプランツが効果的。

✔ 土壌環境を整える → 有機物を活用し、作物の免疫力を高める。

✔ 作物の多様性を確保する → ポリカルチャー栽培で害虫の発生を分散させる。

✔ 害虫の発生時期に合わせて管理する → 季節ごとの対策を徹底する。

自然栽培では、害虫をゼロにするのではなく、いかに共生しながら収穫量を確保するかが重要です。実践者の工夫を参考にしながら、自分の環境に合った害虫対策を取り入れていきましょう!

まとめ|自然栽培で害虫を味方につけるコツ

自然栽培では、害虫を完全に排除するのではなく、共生しながら被害を抑える工夫が重要です。農薬を使わずに作物を守るためには、環境づくりと継続的な観察が欠かせません。本記事では、自然栽培を成功させるための「農薬に頼らない環境づくり」と「害虫と上手に付き合うための継続的な観察」について解説します。

農薬に頼らない環境づくりが大切

1. 天敵を増やし、害虫のバランスを整える

自然栽培では、害虫を抑えるために「天敵の力」を活用することが最も効果的です。例えば、テントウムシやカマキリなどの天敵を増やすことで、アブラムシやコナガの発生を抑えることができます。

✔ 天敵を引き寄せる方法

- フェンネルやディルなどの ハーブを植える → テントウムシやハナアブが集まりやすくなる。

- 花を増やす → ミツバチやアシナガバチが害虫を捕食するため、畑全体のバランスが整う。

- 農薬を使わない → 天敵も一緒に駆除されてしまうため、農薬は避ける。

2. コンパニオンプランツで害虫を寄せ付けない

特定の植物を組み合わせて育てる「コンパニオンプランツ」も、農薬を使わない害虫対策のひとつです。

| コンパニオンプランツ | 効果 | 組み合わせると良い作物 |

|---|---|---|

| マリーゴールド | 根からセンチュウを防ぐ | トマト・ナス |

| ニラ・ネギ | コガネムシの成虫を寄せ付けにくい | イチゴ・キャベツ |

| バジル | ハダニやアブラムシを防ぐ | トマト・ピーマン |

コンパニオンプランツを活用することで、害虫の発生を自然に抑えることができます。

継続的な観察と調整で害虫と上手に付き合う

1. 害虫の発生を早期に発見する

害虫の被害を最小限に抑えるためには、毎日の観察が大切です。

✔ 朝・夕に畑を見回る

- 朝や夕方は害虫が活発になる時間帯。アブラムシやナメクジなどの発生を早めに発見できる。

✔ 葉の裏をチェックする

- 害虫は葉の裏に隠れていることが多いため、定期的に確認する。

✔ 食害のサインを見逃さない

- 葉に穴が空いている場合はコガネムシの可能性がある。

- 粘液の跡があればナメクジがいる証拠。

害虫の被害が広がる前に対策をすることで、大きな被害を防ぐことができる。

2. 害虫の増減に応じて対策を調整する

害虫の発生状況に応じて、適切な対応を取ることが重要です。

| 害虫の状態 | 対策方法 |

|---|---|

| 害虫が少ない | 天敵の活動を見守る |

| 害虫が増えてきた | コンパニオンプランツの追加、不織布の活用 |

| 害虫が大量発生 | 手作業で除去、トラップ設置 |

例えば、アブラムシが少数いる程度なら天敵が自然に処理してくれます。しかし、大量発生した場合は、 水で洗い流す・ハーブを追加する などの対策が必要になります。

まとめ

自然栽培で害虫と共生するためには、 環境づくりと継続的な観察が重要 です。

✔ 農薬に頼らない環境づくり

- 天敵を増やして害虫のバランスを保つ。

- コンパニオンプランツを活用して害虫を寄せ付けない。

✔ 継続的な観察と調整

- 毎日の見回りで害虫の発生を早期に発見する。

- 害虫の増減に応じて適切な対策を取る。

害虫を完全になくすのではなく、自然の力を活かしながらバランスを取ることが大切です。農薬を使わずに野菜を育てるために、できることから少しずつ実践してみましょう!

出典情報

- 農林水産省「自然栽培における害虫管理」

- 環境省「無農薬農業と生態系の関係」

- 日本有機農業学会「害虫と天敵の共生メカニズム」