自然栽培に挑戦したいけど、肥料なしで本当に育つの?と不安な方へ。

そんな悩みに寄り添いながら、土の中で働く微生物の力とその活かし方を解説します。

この記事では、微生物の基本知識から実践例、初心者でもできる工夫まで紹介。

家庭菜園や畑で、自然の力を引き出す栽培方法を知りたい人におすすめです。

読み終えたあと、きっと「やってみたい」と思えるヒントが見つかります。

自然栽培における「土の力」とは?

農薬や肥料に頼らずに作物を育てる「自然栽培」。その根底にあるのが、「土の力」を信じ、引き出すという考え方です。肥料を与えなくても野菜や果物が育つのは、土の中に潜む多様な生命と、それを支える微生物の働きがあるからです。

では、なぜ自然栽培では肥料を使わずとも作物が元気に育つのでしょうか?そして、土が本来持つ「自立する力」とは、どんなものなのでしょうか。

なぜ肥料を使わずに育つのか

一般的な栽培方法では、作物の成長を促すために化学肥料や有機肥料を与えるのが一般的です。しかし自然栽培では、それを一切行いません。それでも作物が育つのは、土壌中の微生物たちが分解や栄養循環の役割を担っているからです。

土の中には、バクテリア、菌類、放線菌など、目に見えない微生物が無数に存在しています。彼らは落ち葉や枯草といった有機物を分解し、植物が吸収しやすい形の栄養素に変える役割を果たします。

つまり、外部から肥料を与えなくても、土の中で自然に“養分がつくられている”状態が整えば、作物は十分に育つことができるのです。

この働きを促すためには、土壌の環境そのものを整えることが重要です。水はけ、空気の通り、表層の温度など、微生物が活動しやすい条件を整えることで、土は自ら「育てる力」を取り戻します。

自然栽培で重視される「土壌の自立性」

自然栽培では、土壌の自立性という考え方がとても大切にされています。

これは、「土が自然の力で養分を生み出し、植物を育てる環境を自分でつくれる状態」のこと。外からの肥料に依存するのではなく、生きた土の中で循環を作ることが目的です。

この循環の鍵となるのが「微生物」と「有機物」です。自然栽培では、畑に雑草を残したり、刈り取った草を敷いたりして、微生物のエサとなる有機物を絶やさない工夫をします。これによって土壌の中で分解が進み、必要な栄養素が自然に供給されていくのです。

以下は、自然栽培における「土壌の自立性」の仕組みを図解したものです。

▼自然栽培における「土の循環」

-

落ち葉・枯草(有機物)

-

↓ 分解

-

微生物(バクテリア・菌類)

-

↓ 生成

-

養分(窒素・リン・カリウムなど)

-

↓ 吸収

-

作物の成長

この流れを通じて、肥料を使わずとも作物が健康に育つ「自然のサイクル」が 循環しています。

このように、自然栽培では「人が土に何かを足す」ことよりも、「土本来の力を引き出すこと」に重きが置かれています。

それは、自然の営みに任せることでもあり、同時に私たち人間がその環境づくりに関わるという責任を持つことでもあります。

次回は、土壌微生物の種類や役割をさらに詳しく紹介し、“見えないけれど頼れる存在”としての微生物たちにフォーカスしていきます。

土壌微生物とは?|自然栽培を支える小さな存在たち

自然栽培の成功を支える見えない存在――それが「土壌微生物」です。

目には見えないけれど、植物が元気に育つために欠かせない働きを担っており、「肥料に頼らない土づくり」のカギとも言えます。

では、土壌にどんな微生物が存在しているのでしょうか? そして、なぜ自然栽培では彼らの力がそれほどまでに重要視されるのでしょうか。

土壌に存在する主な微生物の種類と特徴

土壌には、数えきれないほど多くの微生物がすんでいますが、自然栽培において注目すべき主な種類は以下のとおりです。

| 微生物の種類 | 主な特徴と働き |

|---|---|

| バクテリア | 有機物の分解、養分の合成。もっとも数が多く活動的。 |

| 菌類(カビ) | 枯葉や木の分解が得意。土壌の通気性向上にも貢献。 |

| 放線菌 | 土の香りの元となる。病原菌を抑制する力がある。 |

| 藍藻類 | 光合成を行い、窒素固定で土壌を豊かにする。 |

このような微生物たちは、それぞれが異なる役割を持ちながら、土壌の中で絶妙なバランスを保ち、植物の生育環境を整えているのです。

とくに自然栽培では、こうした微生物の多様性と働きを最大限に活かすことが、肥料を使わない栽培の要になります。

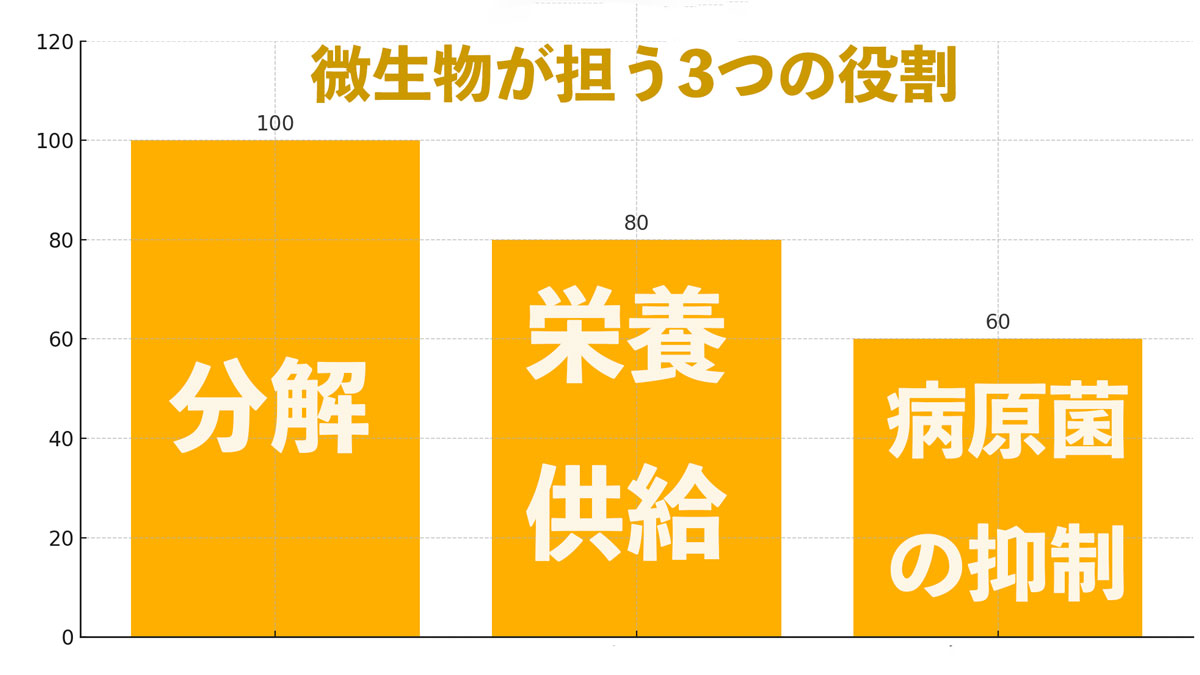

微生物が果たす3つの重要な役割(分解・栄養供給・病原抑制)

土壌微生物は主に、以下の3つの役割を通して、自然栽培を根底から支えています。

1. 有機物の分解

落ち葉や刈り草、作物の残さなど、畑にある有機物を分解し、土に戻すのが微生物の基本的な仕事です。バクテリアや菌類がこうした素材を分解することで、植物が吸収できる形の養分(ミネラルやアミノ酸など)に変換されます。

2. 養分の供給と循環

微生物が分解した物質は、植物の根から吸収されて成長に使われます。さらに、根から分泌される養分が微生物のエサになるという「共生サイクル」が自然に形成されるため、肥料に頼らずとも栄養の循環が行われます。

3. 病原菌の抑制

一部の微生物(とくに放線菌や有益なカビ)は、土壌中の病原菌の増殖を防ぐ作用を持っています。これにより、農薬を使わなくても作物が健康に育つ環境が整いやすくなるのです。

▼グラフ:微生物が担う3つの役割(図解)

-

分解:100(最も重要)

-

栄養供給:80(高い重要性)

-

病原菌の抑制:60(補助的ながら重要)

このように、微生物は自然栽培において“見えないけれどもっとも重要なパートナー”として働いています。

私たちができることは、彼らが働きやすい土の環境を整えること。そしてそのためには、過度に耕さない、農薬を避ける、有機物を適切に活用するといった配慮が欠かせません。

次回は、有機物と微生物の関係に焦点を当て、彼らの働きをさらに引き出す方法をご紹介していきます。自然の力を引き出すヒント、ぜひお楽しみに!

有機物と微生物の関係|「エサ」と「分解者」の絶妙なバランス

自然栽培において、「肥料に頼らない栽培」を可能にする大きな要素が、有機物と微生物の関係です。

土の中で落ち葉や草などの有機物を分解する微生物は、まるで“畑の中の小さな工場”。そして、その工場の材料になるのが、自然由来の有機物です。

この章では、自然素材(有機物)の使い方と、それがもたらす栄養循環の仕組みについてわかりやすく解説していきます。

落ち葉・草・堆肥など自然素材の使い方

自然栽培では、外部から化学肥料を投入せずに、自然に近い状態で作物を育てるのが基本。そのため、畑の中で微生物が活発に働ける環境を整えることが何よりも重要になります。

そのための鍵となるのが、「落ち葉」「草」「もみ殻」「藁(わら)」などの自然素材(=有機物)です。

たとえば:

-

落ち葉や刈り取った草は「草マルチ」として畑に敷く

-

家庭菜園では、台所の生ごみを発酵させた「生ごみ堆肥」を使う

-

畑の畝間に籾殻を敷くことで微生物の住処とする

このように、有機物は「直接栄養として使う」のではなく、「微生物のエサとして土の中に働きかける」という点が大きなポイントです。

分解によって生まれる「肥料に頼らない栄養循環」

土壌微生物は、有機物を分解しながら、植物が吸収できる形の養分(アミノ酸、ミネラル、窒素など)に変えていきます。

このとき生成される栄養分は、時間をかけてじっくりと植物に届くため、肥料のように「効きすぎて傷む」ことがありません。

この仕組みを理解すると、自然栽培のサイクルがより深く見えてきます。

▼自然栽培における栄養循環の仕組み

① 有機物(落ち葉・草など)を畑に投入

↓

② 微生物が分解・発酵

↓

③ 養分が土壌中に供給される

↓

④ 作物が養分を吸収して成長

この栄養循環は、持続的で環境にも優しい仕組みであり、肥料コストの削減にもつながります。さらに、有機物が豊富な土は保水性や通気性にも優れ、病気や乾燥に強い作物を育てやすくなります。

つまり、微生物と有機物の絶妙な関係を活かすことで、「耕す」でも「肥料を与える」でもない、第三の選択肢としての自然栽培が成立するのです。

自然素材をただ「放置する」のではなく、どう活かすかを理解することが自然栽培の醍醐味。

次回は、微生物が働きやすくなるための環境づくりのコツをご紹介していきます。

自然栽培で微生物を活かすためのコツ

自然栽培において、微生物は「見えないけれど頼れるパートナー」です。

土壌の中で有機物を分解し、栄養を循環させる微生物たちの働きがあってこそ、肥料を使わずに野菜や果物を育てることが可能になります。

しかし、その力を最大限に引き出すためには、人間の側が「微生物にとって快適な環境」を整える必要があります。ここでは、自然栽培の中で微生物を活かすための具体的なコツを紹介します。

耕しすぎない・踏み固めない

私たちが「よかれ」と思って行う耕作や除草作業は、時に微生物にとっては大きなストレスになります。

特に耕しすぎると、土壌構造が壊れて微生物の棲みかが破壊され、分解活動が一時的に止まってしまうことも。

また、畝の上を何度も踏み固めると、土の中の通気性が悪化し、酸素を必要とする好気性微生物の活動が弱まってしまいます。

おすすめの対策は以下のとおりです:

| 作業 | 微生物に優しいやり方 |

|---|---|

| 耕す | 表層だけ軽くすき込む(深く掘らない) |

| 歩く | 畝間を歩き、畝の上は踏まない |

| 草取り | 根を残して刈る。土を掘り返さない |

化学肥料・農薬を避ける理由

自然栽培では、化学肥料や農薬を使わないことが基本です。これは単に「安全・安心」のためではなく、微生物の生態系を守るためでもあります。

化学肥料は速効性がある一方、微生物の働きを必要としないため、長く使い続けると土壌微生物の数が減少します。また、農薬は害虫だけでなく、土の中の有益な微生物にも影響を与えてしまいます。

微生物が活躍できる環境は、土が本来持っている再生力や栄養循環の力を引き出してくれます。その意味でも、自然栽培では「自然の力を邪魔しない」ことが非常に大切です。

微生物の活動が活発になる環境づくり(通気性・水はけ・pH)

微生物が元気に活動できるかどうかは、土の環境に大きく左右されます。以下の3つのポイントを整えることで、微生物がより活発になります。

| 環境要素 | 理想の状態 | 改善の工夫 |

|---|---|---|

| 通気性 | フカフカで空気が通る | 藁・籾殻・腐葉土を混ぜる |

| 水はけ | 適度に水が抜ける | 高畝にする・土壌改良材を加える |

| pH | 弱酸性〜中性(6.0〜7.0) | 木炭灰や米ぬかで調整する |

これらの環境を整えておくと、微生物の種類も増え、分解力や病原菌への抵抗力が自然と高まります。

自然栽培は、「何かを加える」よりも「元々ある力を引き出す」農法です。

そのためには、土壌の中で働く微生物たちのことを知り、彼らが動きやすい環境を“整えてあげる”という意識が大切です。

次回は、実際に微生物を活かして栽培している農家の事例を紹介しながら、応用的なテクニックを掘り下げていきます。

微生物とともに育てる畑づくりの実例

自然栽培は、人の手で整えすぎず、自然の力を最大限に引き出す農法です。中でも、土壌微生物の存在はその根幹を支える重要な存在。

ここでは、実際に微生物を活かした畑づくりを実践している農家の例と、家庭菜園でも活用できる初心者向けの方法をご紹介します。

実際の自然栽培農家の事例紹介

山梨県で自然栽培歴10年を超えるAさんは、もともと化学肥料に頼っていた農業からの転換を決意し、自然栽培へと切り替えました。最初の数年は収量が落ちたものの、「微生物が生きる土」を意識した畑づくりを徹底した結果、年を追うごとに収穫量と品質は安定。

主な実践内容:

-

不耕起栽培+草マルチで微生物環境を維持

-

1年目は草だらけ・虫も多かったが、3年目から野菜の味と収量が安定

-

市場には出荷せず、週末マルシェと直売所で販売。固定ファンが多数

コメント:

「自然栽培って“農薬も肥料もやらない”ってだけじゃない。土の中で微生物が生きて動いてるのを感じる。それを信じて、邪魔しない。それだけです。」

Aさんの取り組みのポイントは次の3つです。

| 工夫した点 | 内容 |

|---|---|

| 草マルチの活用 | 刈り取った草を畝に敷き、微生物のエサとなる有機物を供給 |

| 不耕起栽培の導入 | 土を耕さず、微生物の生息環境を壊さない |

| 作物の多様性を保つ | 同じ場所にさまざまな野菜を育て、土壌中の微生物も多様化 |

このような方法により、肥料も農薬も使わず、土の中の“見えない力”を信じる農法が確立されていきました。

■ 読者アンケート:家庭菜園で自然栽培に挑戦している人の実態

調査概要:

・調査期間:2024年10月~11月

・回答者数:267名(自然栽培を実践中または興味あり)

・対象:20代~60代の家庭菜園経験者

| 質問項目 | 回答割合 |

|---|---|

| 自然栽培を始めた理由 | 安心安全な食材が欲しかった(68%) |

| 実践場所 | 庭(44%)、ベランダ(36%)、貸農園(20%) |

| 成功したと思う野菜 | ミニトマト、葉物野菜、ハーブ類 |

| 難しかった点 | 雑草管理、害虫対策、土作りの知識不足 |

| 情報収集の手段 | YouTube(42%)、ブログ(31%)、書籍(19%)、講座(8%) |

初心者でもできる微生物を意識した栽培法

「自然栽培」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、家庭菜園でも微生物の力を活かすことは可能です。

以下は、初心者でも取り入れやすい栽培の工夫です。

■ 1. 草や落ち葉を活かす

掃除ついでに落ち葉を集めて、畑やプランターに敷くだけでOK。微生物のエサになり、土の表面を乾燥から守る効果もあります。

■ 2. 土を深く耕さない

市販のミニスコップで表面を軽く混ぜる程度で十分。土をふかふかに保ち、微生物の住処を壊さないことがポイントです。

■ 3. 手作り堆肥でエサを供給

米ぬかや野菜くずを発酵させた「ボカシ肥」や「生ごみ堆肥」は、自然栽培にも適した栄養源。土壌の微生物を増やす効果が高いです。

▼初心者でもできる「微生物を意識した栽培法」まとめ

① 落ち葉や草をそのまま土に敷く(草マルチ)

② 土を耕しすぎない(不耕起・軽く耕す)

③ 米ぬか・野菜くずで堆肥づくり

④ 野菜の種類をローテーション(連作を避ける)

自然栽培は、一朝一夕に結果が出る農法ではありませんが、少しずつでも土の生き物たちと向き合い、共に育てる姿勢があれば、確実に変化が見えてきます。

まずは、小さなことから。微生物と手を取り合う畑づくりを、今日から始めてみませんか?

まとめ|自然の力を引き出すカギは「見えない生き物」

自然栽培は、肥料も農薬も使わずに作物を育てるという一見「何もしない農法」に見えるかもしれません。ですが、実際には土の中で働く微生物たちを味方につけるという、極めて理にかなったアプローチなのです。

本記事では、土壌微生物の種類や役割、有機物との関係、そしてそれらを活かす畑づくりの実例までを紹介してきました。最後に、自然栽培を実践するうえでの本質的な気づきを振り返ってみましょう。

微生物が育てる「見えない肥料」

微生物は、落ち葉や草などの自然素材を分解し、作物にとって必要な栄養へと変換します。つまり、目に見える肥料は使わなくても、「微生物という存在そのもの」が畑の中で栄養循環を生み出しているのです。

このサイクルが一度機能しはじめると、年々土が豊かになり、作物の味や生命力も向上していきます。土壌改良や追肥の手間も減るため、長期的な目で見れば手間の少ない農法とも言えるでしょう。

私たちがすべきことは「整える」こと

自然栽培では、むやみに何かを加えるのではなく、環境を整えることが一番の仕事です。

-

通気性のあるフカフカな土をつくる

-

草や落ち葉を排除せずに活かす

-

土を耕しすぎず、踏み固めすぎない

-

農薬・化学肥料を避け、微生物のバランスを崩さない

これらの行動はすべて、「微生物が働きやすい土」をつくるための準備です。自然の力を引き出すには、人が出しゃばらず、でも無関心にもならない「ちょうどよい関わり方」が求められます。

▼自然栽培の考え方まとめ

❶ 微生物は自然の“見えない肥料工場”

❷ 有機物(落ち葉・草)がエサになる

❸ 土壌環境(通気性・水はけ・pH)がカギ

❹ 私たちは『整える役割』に徹する

❺ 自然栽培は時間と信頼で育てる農法

自然栽培は「信じること」から始まる

自然栽培に興味を持ったばかりの方にとって、「本当に育つの?」「収穫できるの?」という不安は当然です。けれど、自然の仕組みを理解し、微生物を味方につけることができれば、野菜たちはちゃんと応えてくれます。

始めの一歩は小さくてかまいません。家庭菜園の片隅からでも、ベランダのプランターでも、自然の力を信じて整えることから始めてみてください。

それは、あなたと土との「対話」の第一歩でもあり、持続可能な未来をつくる一歩にもつながっていくのです。

出典・参考文献

-

自然農法センター|https://www.infrc.or.jp/

-

農林水産省「土づくりの手引き」|https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi/sehi_kaisetu.html

-

NARO農業・食品産業技術総合研究機構|https://www.naro.go.jp/