自然栽培とは?|農薬・肥料に頼らない“自然に寄り添う農法”

近年、食の安全や環境への関心の高まりから、「自然栽培」という農法に注目が集まっています。自然栽培とは、農薬や化学肥料、有機肥料さえも使用せず、自然の力にまかせて作物を育てる農業のことです。言い換えれば、人の手を加えすぎることなく、土や植物が本来もっている力を引き出す栽培法とも言えます。

自然栽培の基本的な考え方は「自然に寄り添う」こと。作物が本来の生命力で育つために、余計な干渉をせず、自然環境の循環を尊重したアプローチがとられます。こうした農法は、単なる生産手段ではなく、人と自然との調和を取り戻す生き方のひとつとして支持を集めています。

有機栽培や無農薬栽培との違い

よく似た言葉に「有機栽培」や「無農薬栽培」がありますが、自然栽培とはアプローチが異なります。以下の表に、主な違いをまとめました。

| 農法 | 農薬使用 | 化学肥料使用 | 有機肥料使用 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 自然栽培 | × | × | × | 土の力を活かす。介入を極力控える。 |

| 有機栽培 | × | × | ○ | 有機JAS規格に則り、肥料は有機物由来。 |

| 無農薬栽培 | × | ○または× | ○または× | 農薬は使わないが、肥料は使う場合が多い。 |

自然栽培では、肥料そのものを一切使わないことが特徴です。そのため、土の状態が作物の成長に直結しやすく、長期的な視点で「土づくり」が重要となります。また、化学物質の投入がないため、環境への負荷も小さく、地球にも優しい栽培方法と言えるでしょう。

自然栽培が注目される理由

自然栽培が注目されている背景には、いくつかの社会的な理由があります。

まず第一に、「食の安全性」への不安です。特に子どもに安心して食べさせられる野菜を求める家庭では、化学物質の残留リスクが少ない自然栽培品への関心が高まっています。

第二に、「環境負荷の少ない農業」へのシフトです。農薬や化学肥料の使用は地下水汚染や生態系の乱れにつながる可能性がありますが、自然栽培はその点でも安心です。

さらに、自然栽培で育てられた作物は、季節や土地の影響を色濃く受けるため、「その土地ならではの味」が引き出されるという魅力もあります。味が濃く、野菜本来の香りが感じられると、リピーターになる消費者も増えています。

現代の農業は、生産性や効率を求めるあまり、自然から離れた方法が当たり前になってきました。しかし、自然栽培は私たちに、「自然のリズムに合わせる暮らし方」の可能性を思い出させてくれます。

次章では、自然栽培に欠かせない“タネ”について、在来種や固定種、自家採種の方法を詳しく解説していきます。

自然栽培に適したタネとは?|在来種・固定種の特徴と選び方

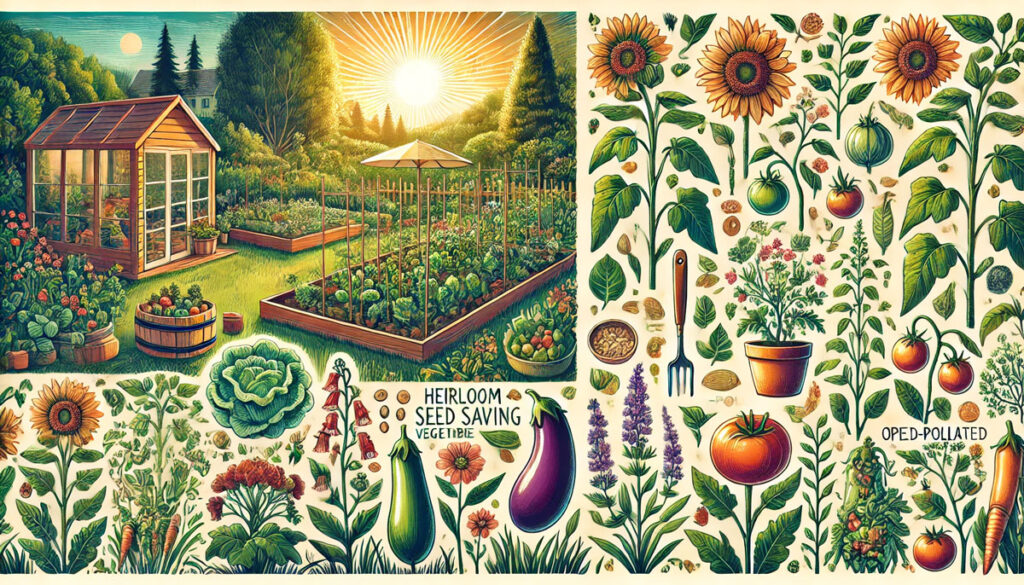

自然栽培において、どのタネを選ぶかは作物の育ち方や味、さらにはその土地との相性を大きく左右します。特に注目されているのが在来種や固定種といった“自然とともに生きてきたタネたち”です。本章では、これらのタネの特徴と、一般的に流通している「F1種」との違いをわかりやすく解説します。

F1種との違いとは?

一般的にホームセンターや種苗店で多く販売されているのが「F1種(エフワンしゅ)」です。これは異なる親同士を掛け合わせてできた一代限りの品種で、形がそろい収穫量も安定しやすいというメリットがあります。

しかし、F1種には「同じ品質の作物が育つのは最初の一代のみ」という特徴があり、自家採種しても親と同じ性質には戻らないため、毎年タネを購入する必要があります。

一方、固定種や在来種は、自家採種を繰り返しても親とほぼ同じ性質を受け継ぐため、農家や家庭菜園でも“タネの自立”が可能になります。これは自然栽培の思想と非常に相性がよいのです。

在来種のメリット(地域性・環境適応力)

「在来種」とは、長い年月をかけてその土地に根づいてきた品種のこと。たとえば、長野県で古くから育てられてきた野沢菜、沖縄の島野菜などが代表例です。

在来種の一番の魅力は、その土地の気候や風土に適応していることです。気温差、降雨量、土の性質などに自然に馴染み、過酷な条件下でもしっかりと育つ力を持っています。

また、在来種は個性が豊かで、形や色、味にバリエーションがあります。これが“均一な見た目”を求める現代農業とは違う、昔ながらの豊かな食文化を守ることにもつながります。

固定種の強み(世代を超えてつながる生命力)

固定種は、人の手で選抜と育成を繰り返しながら、性質が安定して受け継がれるようになった品種のことです。在来種が自然な進化に近いのに対して、固定種はある程度「人の知恵」が加わったものと言えるでしょう。

最大の特長は、タネを採り続けることで、年々その土地にさらに適応していくということです。これは、自然栽培において「土と作物が一緒に育つ」という理想に近い関係を築くことを意味します。

また、固定種は味や香りがしっかりしているものが多く、「昔ながらの野菜の味がする」と感じる人も少なくありません。これは、スーパーに並ぶF1野菜ではなかなか味わえない魅力です。

在来種や固定種のタネは、一般の種苗店では手に入りにくいこともありますが、専門のネットショップや地域の種の交換会などで入手できます。自然栽培を志す人にとって、タネ選びは単なるスタートラインではなく、未来の食を自分の手でつくる第一歩でもあるのです。

次章では、自家採種の方法とメリットについて具体的に紹介していきます。

自家採種とは?|タネを“買わない”という選択肢

自然栽培を実践するうえで、次に重要となるのが「タネの自立」です。タネを毎年買い足すのではなく、自分の畑や家庭菜園で育った作物からタネを採り、次のシーズンにまた育てる——それが自家採種(じかさいしゅ)です。

これは単にお金の節約になるというだけでなく、自分の土地に合ったタネを受け継ぎ、命の循環を体感できるという点で、多くの自然栽培実践者に支持されています。

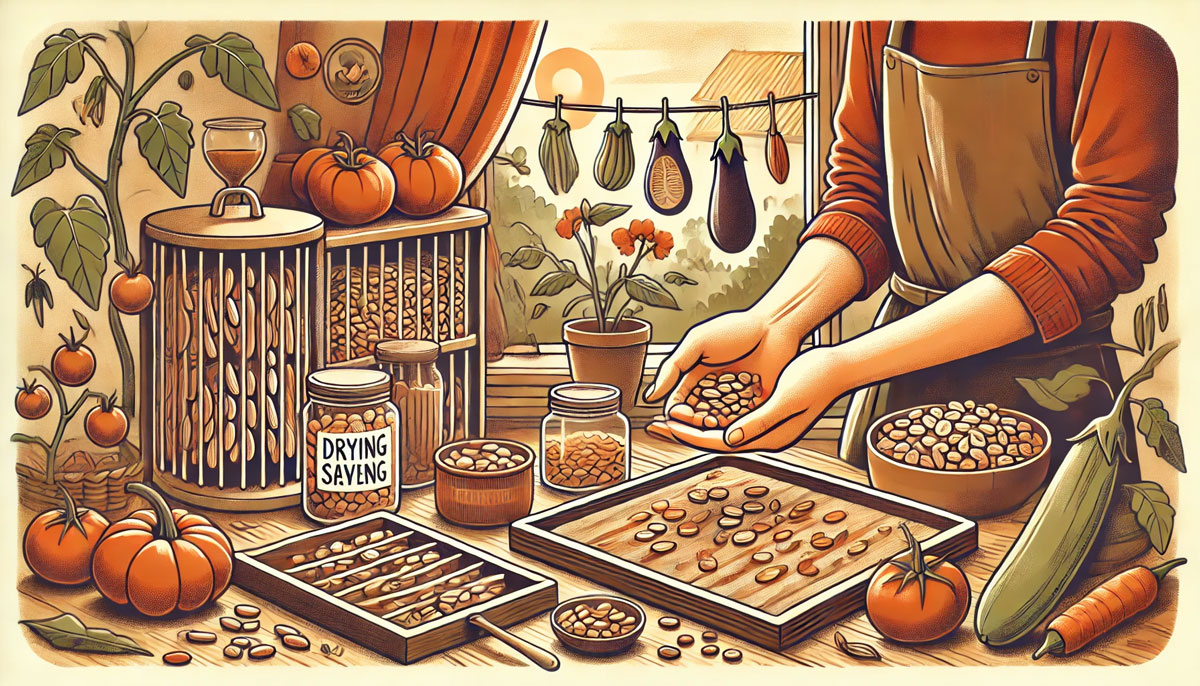

自家採種の基本ステップ(採種・乾燥・保存)

自家採種は、以下の3つのステップで進められます。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 採種 | 完熟した実からタネを取り出す | 病気のない元気な株から選ぶ |

| ② 乾燥 | 日陰で風通しの良い場所でよく乾かす | カビを防ぐため、完全に乾燥させる |

| ③ 保存 | 湿気と温度変化の少ない場所に保管 | 密閉容器に乾燥剤と一緒に入れると安心 |

例えばトマトの場合は、完熟した実をつぶしてゼリー状の部分ごと水に浸けて発酵させると、タネが自然に沈んできます。その後、洗って乾燥させればOKです。乾燥が不十分だとカビの原因になるため、この工程は丁寧に行いましょう。

野菜別・採種のポイント(例:トマト、ナス、葉物)

作物によって採種の方法やタイミングが異なります。以下に代表的な野菜の例を紹介します。

| 野菜 | 採種のタイミング | 特徴や注意点 |

|---|---|---|

| トマト | 完熟後、果肉が柔らかくなる頃 | 発酵処理で種を分離 |

| ナス | 食べ頃を過ぎて種が熟すまで放置 | 固くなってから採るのが目安 |

| 小松菜 | 花が咲いた後、莢(さや)が乾燥 | 風通しの良い日陰で乾燥保存が◎ |

葉物野菜はとう立ち(花が咲く)させるまで育てる必要があるため、栽培期間が長くなる点に注意が必要です。一方で、トマトやナスのような果菜類は、実を食べたあとに種を採れるので家庭菜園でも取り組みやすいと言えます。

自家採種の注意点(交雑・病気リスクなど)

自家採種には魅力がある一方で、注意すべき点もいくつかあります。

-

交雑(こうざつ)のリスク

近くで他の品種を育てていると、昆虫などによって花粉が混ざり、思いがけない品種になってしまうことがあります。特にウリ科やアブラナ科は交雑しやすいので、品種を絞るか隔離して栽培する工夫が必要です。 -

病気の持ち越し

見た目には健康でも、病気にかかった株のタネを使うと、次世代に病気を持ち越す可能性があります。必ず健康な株から採種するようにしましょう。 -

保存状態による発芽率の低下

湿気や高温で保存してしまうと、タネの発芽率が落ちてしまいます。冷暗所での保管が基本です。

自家採種は、初めて取り組むと少し手間に感じるかもしれませんが、その先にあるのは“自分の土地で命をつなぐ”という感覚です。毎年タネを採り、世代を超えて育て続けることは、まさに自然栽培の本質そのものです。

次章では、そんな自家採種がもたらすメリットや、いま広がりつつある「タネの自立」という考え方について紹介します。

自家採種のメリットと、広がる“タネの自立”という考え方

自家採種を行う最大のメリットは、毎年タネを購入する必要がなくなり、経済的負担が軽減されるということです。しかし、それ以上に大きな意味を持つのが、「タネの自立」という考え方です。

自家採種の主なメリット

- 経済的な節約

毎年新たにタネを購入する必要がないため、長期的に見れば大きなコストダウンにつながります。家庭菜園はもちろん、規模が大きな農園でも、年々コスト削減効果は高まります。 - 地域に適した作物が育つ

自家採種を繰り返すことで、その土地の気候や土壌に最も適応したタネを作り出すことができます。これは結果的に、病気や害虫に強く、気候変動にも耐えやすい作物を育てることにつながります。 - 食の安全と安心

市販のタネには農薬処理が施されている場合がありますが、自家採種のタネであれば、自分が育てた安全な環境から生まれたものであるため安心です。 - 地域の食文化や多様性の維持

昔から受け継がれてきた在来種や固定種を次世代へつなげることで、地域固有の野菜の個性を守ることができます。

広がる「タネの自立」という考え方

近年、世界的にタネの自立が注目されています。背景には、種苗の権利や遺伝子組み換え作物、種苗法の改定など、タネに関するさまざまな社会問題があります。こうした流れの中で、

「タネの自立」は、農業者や消費者が自分たちで安全な食の基盤を守り、持続可能な農業を推進するための重要な思想として広がっています。

また、自家採種によるタネの自立は、「食料安全保障」の一環としても重要です。気候変動や社会情勢の変化で流通が不安定になった際にも、地域内でタネを確保できれば安定した食料供給が可能になります。

自分の手で命をつなぐという喜び

タネを自分で採り、そのタネから再び作物が育つという循環を経験すると、自然とのつながりや生命の尊さを強く感じることができます。これは単なる農業技術の一つを超え、ライフスタイルの一環として多くの人に支持されています。

自家採種とタネの自立は、経済的・環境的メリットだけでなく、私たちが自然と共生していくうえで欠かせない考え方なのです。

自然栽培で循環する未来へ|タネと人が共に育つ農のあり方

自然栽培とは、単に農薬や化学肥料を使わない農法というだけでなく、自然と共に生きる循環型の暮らし方を提案するものでもあります。自然栽培と自家採種は、その土地に根差した循環を生み出し、私たち人間もまた、その循環の一部として共に成長していける素晴らしい方法なのです。

家庭菜園から始める自然栽培と自家採種

自然栽培や自家採種と聞くと、専門的な知識が必要でハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。しかし、実は家庭菜園という小さなスペースでも十分に始めることができます。

まずは、育てやすい野菜(例えばミニトマトやピーマンなど)からチャレンジしましょう。家庭菜園で育てた野菜からタネを採り、翌年また植える。このシンプルなサイクルを繰り返すことで、徐々にその土地や環境に合ったタネへと変化していきます。

また、自分の手で育てた野菜を収穫し、その野菜から採種したタネでまた野菜を育てる経験は、日常生活に命の循環を感じる豊かさをもたらします。

子どもに伝えたい“いのちのつながり”

自然栽培と自家採種は、食べ物がどこから来ているのか、その命がどのようにつながっているのかを子どもたちに伝える絶好の機会です。

スーパーに並ぶ野菜だけを見て育つ子どもたちは、どうしても食の本質を見失いがちです。土に触れ、自分で種をまき、水を与え、成長を見守ることで、子どもたちは自然の力強さや繊細さ、そして生命が循環していることを体感的に学ぶことができます。

実際に自家採種を経験することで、子どもたちは植物が世代を超えて生命をつなぐ様子を目の当たりにします。この経験は、単なる食育を超えて、生命を大切にする心や自然と共に生きる感覚を育みます。

さらに、家庭での自然栽培と自家採種を通じて、家族全体が自然の一部であるという意識を共有できるでしょう。自分たちでタネを採り、育て、収穫するプロセスは、家族にとってかけがえのない思い出にもなります。

未来の農のあり方は、大規模な農業だけでなく、小さな家庭菜園や地域の取り組みからも始められます。自然栽培と自家採種は、人と自然、そして地域が共に育つ新しい循環型の未来を私たちに示してくれているのです。

出典情報

※この記事は、農林水産省「種苗法」、農文協『自然栽培の手引き』などを参考に執筆しました。